Энергия кино: Процесс и метанарратив в фильме Дзиги Вертова "Одиннадцатый" (1928)

Киноглаз в Украинской ССР или путешествие по Украине.

Опубликовано в журнале: "Новое литературное обозрение" № 129 (5/2014). Перевод с английского Людмилы Разгулиной.

Фильм Дзиги Вертова «Одиннадцатый» (1928) — первая из трех картин режиссера, снятых в Украине[1], и, пожалуй, наиболее сильно в его творчестве тематически связанная с планом всеобщей электрификации только что образованного Советского Союза. Увы, этот же фильм оказался и самым неизвестным и недооцененным из всех немых документальных лент Вертова (не считая разве что «Шагай, Совет!» (1926), который темы электрификации не касается). Основная причина такого пренебрежительного отношения — это, конечно, физическая недоступность фильма, ибо, насколько мне известно, «Одиннадцатый» так и не был издан на физическом носителе для массового потребления до 2009 года, а его пленка хранится всего лишь в нескольких архивах мира[2]. К тому же, несмотря на всю сложность монтажа, «Одиннадцатый» транслирует довольно простой агитационный посыл, что, в общем-то, отвечает его основной задаче: пропаганде курса Советского Союза на индустриализацию и электрификацию[3].

Фильм Дзиги Вертова «Одиннадцатый» (1928) — первая из трех картин режиссера, снятых в Украине[1], и, пожалуй, наиболее сильно в его творчестве тематически связанная с планом всеобщей электрификации только что образованного Советского Союза. Увы, этот же фильм оказался и самым неизвестным и недооцененным из всех немых документальных лент Вертова (не считая разве что «Шагай, Совет!» (1926), который темы электрификации не касается). Основная причина такого пренебрежительного отношения — это, конечно, физическая недоступность фильма, ибо, насколько мне известно, «Одиннадцатый» так и не был издан на физическом носителе для массового потребления до 2009 года, а его пленка хранится всего лишь в нескольких архивах мира[2]. К тому же, несмотря на всю сложность монтажа, «Одиннадцатый» транслирует довольно простой агитационный посыл, что, в общем-то, отвечает его основной задаче: пропаганде курса Советского Союза на индустриализацию и электрификацию[3].

Фильм начинается с визуального повествования (почти без интертитров) о людях и машинах, коллективно преодолевающих инерцию природы, чтобы мобилизовать все ее водные и угольные ресурсы на удовлетворение человеческих нужд (особенно это касается сельского хозяйства и промышленности) путем их преобразования в электричество

(части 1—3). Далее нам показывают преимущества модернизации промышленности и сельского хозяйства и необходимость защищать уже достигнутый прогресс (часть 4). Фильм завершается кадрами, прославляющими достижения советской промышленности, кадрами с восторженными лицами пролетариев СССР, Африки, Индии и Китая (часть 5) и итоговым утверждением модернизирующего пути развития крестьянской и пролетарской, природной и промышленной энергии (часть 6). Такова несложная риторика «Одиннадцатого». Лишенный особенной проблематики, ироничности «Кино-глаза» (1924), глубокой рефлексии «Человека с киноаппаратом», «Одиннадцатый», как кажется, можно только описывать, но не анализировать.

Есть и другие, исторические, причины маргинализации «Одиннадцатого». Как и «Шагай, Совет!», «Одиннадцатый» был второстепенным проектом Вертова и снимался в промежутке между значительно более крупными «Шестой частью мира» (1926) и «Человеком с киноаппаратом»[4]. В начале января 1927 года, после выхода на экраны «Шестой части мира», в результате нескольких крупных ссор с членом правления «Совкино» Ильей Трайниным Вертов был исключен из этой организации. Разногласия между Трайниным и Вертовым возникли в основном по поводу двух моментов: во-первых, количества средств, затраченных на производство «Шестой части мира» (которое «Совкино» посчитало чрезмерно большим), а во-вторых, по поводу решения Трайнина заменить Вертова на Эсфирь Шуб на режиссерском посту уже запланированного фильма в честь десятилетней годовщины Октябрьской революции, в основе которого должна была лежать документальная съемка[5]. Ситуация достигла критической точки, когда Вертов отказался показать Трайнину сценарий «Человека с киноаппаратом», материалы для которого Вертов снимал на протяжении 1925—1926 годов[6]. После нескольких месяцев вынужденного безделья[7], не успев еще возобновить работу над «Человеком с киноаппаратом»[8], Вертов заключил контракт с Всеукраинским фотокиноуправлением (ВУФКУ) на создание фильма об индустриализации Украинской ССР, главная роль в котором отводилась бы запорожской Днепрогэс. Этим фильмом впоследствии и стал «Одиннадцатый» (рабочее название — «Путешествие по Украине» или «Украинская ССР»[9]).

В состав съемочной группы «Одиннадцатого» входили жена Вертова — Елизавета Свилова (ассистент), кинооператоры Михаил Кауфман (брат Вертова), Борис Цейтлин, Константин Куляев[10] и художественный руководитель Абрам Кагарлицкий. Съемки проходили с 12 июня приблизительно по 7 ноября 1927 года[11]; монтаж с последующим уплотнением картинки при помощи наложений и «сложных кадров» — с середины ноября до конца декабря 1927 года.

Хотя есть свидетельства того, что «Одиннадцатый» демонстрировался в Киеве уже в начале января 1928 года[12], официальный премьерный показ состоялся 16 февраля 1928 года в Москве для членов Ассоциации революционной кинематографии (АРК)[13]. «Одиннадцатый» оказался достаточно спорным (подробнее об этом см. ниже), как и все картины Вертова. К тому времени уже стало очевидно, что режиссер снова ушел с головой в работу над «Человеком с киноаппаратом» — фильмом, который займет все его мысли вплоть до конца 1928 года[14].

По сравнению с другими картинами Вертова работа над «Одиннадцатым» проходила настолько спокойно и гладко, что кажется, будто он относился к этому проекту, с одной стороны, как к исключительно контрактному обязательству, а с другой, как к удобному способу хранения ценного съемочного материала для своего любимого и долго вынашиваемого детища — «Человека с киноаппаратом»[15]. Также можно предположить, что ключевые темы «Одиннадцатого» — всеобщая электрификация и индустриализация — просто меньше интересовали Вертова, чем создание авторефлексивного «киноманифеста». Хотя, с другой стороны, если мы обратимся к рабочим заметкам к «Одиннадцатому», то увидим, что Вертов до определенного момента все же собирался сделать его критикой всего процесса кинопроизводства в целом (как и в случае с «Человеком с киноаппаратом»)[16].

В последующие годы, говоря о своих кинематографических достижениях, Вертов редко упоминал «Одиннадцатый»[17]. Тем не менее существуют веские причины для того, чтобы считать этот фильм выдающимся как с культурно- исторической, так и с формально-содержательной точек зрения. «Одиннадцатый» — одновременно и первый фильм, в котором воплотилась давняя мечта Вертова делать кино без (или почти без) интертитров, и первая своеобразная вершина его ранних экспериментов с эффектами наложения и полиэкрана. Этот фильм тем более важен, что вышел на экраны в критический момент перехода от смешанной экономики нэпа (1921—1927) к политике тотального государственного контроля над экономикой и первой пятилетки (1928— 1932). «Одиннадцатый» был показан на I Всесоюзном партийном совещании по кинематографии (с 15 по 21 марта 1928 года; — прим. ред.), которое стало поворотной точкой в длительном процессе установки абсолютного контроля партии над деятельностью киностудий[18]. Наконец, на мой взгляд, этот фильм сыграл важную роль в жизни самого Вертова, как в личном плане, так и в творческом, ибо ему впервые с 1920 года удалось снова побывать в тех регионах СССР (юг России, Донбасс), по которым он проезжал на знаменитом агитпоезде «Октябрьская революция». Надо сказать, что Донбасс, центр угольной промышленности Украины, черной и цветной металлургии, был важнейшим стратегическим фронтом во время Гражданской войны[19] и мог бы стать сердцем сталинского курса на индустриализацию в начале 1930-х[20]. Позже Вертов снова вернется в эти края: снимать «Человека с киноаппаратом», «Энтузиазм» и «Три песни о Ленине» (1934). Все три фильма будут повествовать о Восточной Украине, изменяющейся под давлением индустриализации. Кульминацией всего процесса станет изображение в «Трех песнях о Ленине» церемонии открытия Днепрогэс, первые этапы постройки которой Вертов показал нам в самом начале «Одиннадцатого» — вертовской биографии Донбасса.

КАРТОЧНЫЙ КАТАЛОГ В КАНАВЕ

Едва появившись на экранах, «Одиннадцатый» сразу же привлек внимание критиков, сравнимое по масштабам разве что с более грандиозным и подвергшимся большим нападкам фильмом Ветрова «Шестая часть мира»[21]. Очень высоко была оценена операторская работа Кауфмана[22]. Почитатели Вертова (в особенности однофамилец Наум Кауфман) хвалили режиссера за идею применить «более идеальный» (с точки зрения отображения действительности) глаз киноаппарата и, таким образом, создать из «смысловых отрезков ритма» «синтетический образ машины» и «представление индустриального или строительного роста»[23]. Однако большинство критиков все же выражало сомнение по поводу художественной ценности фильма в целом, хотя и не столь враждебно, как в адрес других работ Вертова (за исключением «Трех песен о Ленине»).

Критика велась наиболее активно в двух направлениях. Первое заключалось в том, что, хотя в «Одиннадцатом» много движения и апеллирования к чувственному, — он настолько бессмысленный и бесформенный, что его сложно назвать чем-то, кроме хаоса картинок. Оппоненты называли его монтаж «сумбурным»[24], а сам фильм — «разбросанным, разнохарактерным по материалу», представляющим собой «самодовлеющий, чисто эстетический показ множества машин вне связи с их реальным значением и назначением, с их промышленным смыслом»[25]. Немецкий критик газеты «Frankfurter Zeitung» Бенно Райфенберг наиболее четко сформулировал суть проблемы, «для кого же был снят этот фильм в первую очередь»:

Рабочий, который видит эффектные кадры плавящегося металла, знает больше о процессе плавки, чем эти кадры способны ему рассказать. Обычный же человек, который ничего не знает об этом виде работы, не сможет почерпнуть для себя новую информацию о ней из этих кадров, ибо все, что он получает в данном случае, — это эстетическое впечатление, которое здесь нерелевантно.

Райфенберг завершает свою мысль следующим образом: «Ужасен сам факт того, что советские кинорежиссеры снимают необъективные фильмы о труде — т.е. занимаются эстетизацией труда»[26].

Согласно второму направлению критики, Вертов наделял свои работы неким посторонним, «символическим» значением, часто просто чтобы семантически связать кадры между собой. В противном случае они угрожали превратиться в нечто бессмысленное, поскольку в них не было кинохроникальных интертитров, организующих просмотр и служащих источником информации для зрителя.

Л. Шатов утверждал, что Вертов «не учел, что синтетический образ художественного порядка — вне возможностей неигровой хроникальной фильмы», и что на всем протяжении «Одиннадцатого» Вертов безуспешно пытается фальсифицировать такой художественный синтез либо с помощью стремительно нарастающих ассоциативных смысловых рядов, либо — многократными изощренными экспозициями и иными фото-трюками такого рода, нередко сбивающимися в отжившую уже свой век дешевую символику[27].

Виталий Жемчужный в схожем ключе писал о «дешевом символизме» того момента, когда фигурирующие на пленке реально существующие фабрика и человек превращаются в символ индустриализации и в Человека с большой буквы соответственно[28].

Владимир Фефер более подробно разбирал проблему «дешевого символизма». Он утверждал, что съемочный материал «Одиннадцатого» теряет свою индивидуальность и становится лишь игрушкой в руках режиссера. «Собиратели» и «распределители» фактов, кем, по сути, являются режиссеры, не должны претендовать на художественность[29].

Кадры из фильма «Одиннадцатый». Сняты в сентябре 1928 года во время первого этапа строительства Днепрогэс. На кадре слева изображена cкала Любви — одна из множества скал, находящихся на Днепре и показанных в самом начале фильма. На кадре справа (в фильме не является непосредственно смежным с левым кадром) рабочие, казавшиеся ранее карликами по сравнению с размерами скалы, а то и вовсе невидимые за ней, разбивают ее.

Особенно яростной критике «Одиннадцатый» подвергся на очередном собрании АРК, где некоторые выступавшие сравнили фильм Вертова с картиной Абеля Ганса «Наполеон» (1927), которая в то время демонстрировалась в кинотеатрах Москвы. Их объединяли относительно высокая частота монтажных склеек (rapid editing) и «символические» эффекты полиэкрана[30].

Полтора года спустя во Франкфурте Райфенберг, говоря об одном знаменитом кадре в начале «Одиннадцатого», также обвинит фильм Вертова в «паразитировании» на почве символических значений: Вертов накладывает гигантскую фигуру рабочего на уменьшенное изображение скалы. В центр и без того абсолютно неправдоподобного детального изображения процесса труда он помещает эту фигуру рабочего и заставляет его «символично» размахивать молотком. Этот рабочий превращает своих товарищей по труду в метафору «труда» — метафору, использование которой уже давно является недопустимым даже в самых некачественных и безвкусных литературных произведениях, описывающих процесс индустриализации[31].

Вообще относительно двух вышеприведенных направлений критики «Одиннадцатого» можно сказать, что в них нет ничего противоречивого. Вертов в своей работе отказывается от, казалось бы, неотъемлемой составляющей немого документального кино — поясняющих интертитров, которые, по словам Виктора Шкловского, указывают «дату, время и место» того, что изображено в кадре, и без которых «хроника — это карточный каталог в канаве»[32]. Поэтому Вертов либо показывает неестественно, даже вымученно фигуративные («символические») движения в кадре, либо таким образом производит монтаж материала, чтобы не осталось ни единой смысловой рамки, которой можно было бы руководствоваться при трактовке «Одиннадцатого».

В целом, все критические замечания по поводу этого фильма делятся на две крайности: «слишком много смысла» и «слишком мало смысла» (либо его полное отсутствие), причем как на уровне смысловосприятия, так и на уровне смыслопроизводства. Впоследствии оказалось, что это не последний случай такого рода критики Вертова, когда его работу одновременно обвиняли и в недостатке, и в избытке смысла[33]. Действительно, выдающейся особенностью фильмов Вертова является высокая периодичность, с которой им удается подводить зрителя к главной проблеме теории и практики документальной кинематографии: напряжению между относительно автономными «индексальными следами действительно имевшего место прошлого» и «контролем прошлого» — т.е., в свою очередь, упорядочиванием и наделением символическим значением тех самых (фотографических) следов[34]. Так почему же «Одиннадцатый» Вертова столь настойчиво провоцирует этот конфликт и каким образом можно заново переосмыслить лежащее в его основе противоречие, если нельзя его разрешить?

Здесь мне хотелось бы оставить за скобками возможные варианты ответов на поставленные вопросы (например, что критики Вертова — просто недалекие идеологизированные субъекты; или что Вертов сам — упрямый нонконформист; или что его эстетика вообще фундаментально непоследовательна) и перейти к рассмотрению, с моей точки зрения, более интересной проблемы.

В более ранней работе я высказывал гипотезу о том, что Вертов считал документальную фотографическую фиксацию способной (при условии талантливого исполнения) раскрывать аудитории наиболее выдающиеся особенности отдельно взятого объекта (места, действия, процесса) без помощи вербальных средств. При этом я отметил, что задача вертовского монтажа заключается, прежде всего, в прояснении взаимосвязей между этими объектами визуального восприятия и, следовательно, в расширении границ визуального восприятия как такового[35].

Здесь мне хотелось бы уточнить эту характеристику. Я считаю, что Вертов в своем представлении о понятности индексальной фотографической фиксации и о способности монтажа прояснять взаимосвязи различных объектов восприятия частично основывается на вере в то, что все существующие феномены

(т.е. объекты восприятия) воплощают в себе единую, находящуюся в непрерывном движении энергию, которая не подлежит изображению напрямую, но оставляет видимые следы своего присутствия. Ниже я продемонстрирую, каким образом вертовская концепция кинематографии (сформулированная на основании и его художественной практики, и его теоретических работ) частично вытекает из того, что историк Ансон Рабинбах назвал характерным для XIX века «продуктивизмом» или «трансцендентальным материализмом». Эта традиция мышления основывалась на научных открытиях в сфере термодинамики и на моделях, предложенных Германом фон Гельмгольцем, лордом Кельвином и Рудольфом Клаузиусом. Согласно этой традиции, «человеческое общество и природа находятся во взаимной связи» в силу того, что в основе «производительной деятельности работников, машин и сил природы» лежит «единая, универсальная энергия , которая не может быть ни сложена, ни уничтожена»[36]. Погружение Вертова в эту доктрину было довольно интенсивным и произошло, когда он был студентом Петроградского психоневрологического института (1914—1916), где трансцендентальный материализм был допустимой основой научных теоретических и практических изысканий.

Позднее для Вертова главной задачей документального кино становится фиксирование наиболее точным и характерным образом следов энергии. А монтаж, по Вертову, должен показывать траекторию движения энергии, те превращения, которые она переживает, и те формы, которые может принять еще визуально не реализованная, не проявленная энергия. Поэтому именно в «Одиннадцатом» — фильме об энергии, об использовании энергии и о формах, которые эта энергия принимает (о чем мы можем судить по постоянно изменяющимся материальным поверхностям в фильме), — «энергетическая» модель, или миф, кинематографического означивания находит свое идеальное выражение[37].

Однако нужно отметить, что для деятелей искусства вроде Вертова — т.е. для профессиональных художников пропаганды, занятых в деле постройки и продвижения социализма, — проблема этой модели заключается в том, что (при условии, что картина мира у этих художников не искажена) потоку энергии изначально не присуща не только категория «прогрессивности», но даже категория «значимости». Поток энергии просто существует и движется, и, по Рабинбаху, второй закон термодинамики (который в общих чертах дает представление о понятии «энтропия») все же подразумевает медленное, но неизбежное спиралевидное движение Вселенной к «тепловой смерти», а не к светлой будущности[38]. Кроме того, изображение исключительно потока энергии без «настоящего смысла и цели» не могло быть достаточной основой документального фильма о советской индустриализации 1927 — 1928 годов. Поэтому критиков Вертова можно понять по крайней мере в том, что касается поясняющих интертитров. Они справедливо полагали, что применение интертитров в кинохронике (от использования которых в «Одиннадцатом» Вертов отказался почти полностью) было бы наиболее действенным способом «привязки» изображений труда к соответствующим им целям и местам действия — т.е. наделения их определенными нарративными ролями и прогрессивным направлением движения.

Разумеется, это не что иное, как «классическая» позиция по отношению к немому документальному кинематографу. Мэри Энн Доун в недавнем исследовании приходит к выводу, что ранний кинематограф (около 1896 — 1912) навязывал «классическую форму» повествования и мизансцены изображениям, которые, если принимать во внимание природу фотографического фильма, могли быть фиксацией абсолютного случая. (Это навязывание усилило уже сформировавшееся ощущение кинематографического времени как принципиально «необратимого», стабильного, последовательного «течения» в камере или через проектор.) Именно так, утверждает Доун, кинематограф наравне со статистикой, термодинамикой и другими научными дисциплинами участвовал в деле «повторного обретения стабильности времени, которая была сильно подточена в XIX веке в процессе борьбы с эпистемологическими последствиями потери закона и детерминизма»[39]. Если это правда, то Вертов в «Одиннадцатом», судя по всему, возвращается к фундаментальным вопросам кинопроизводства, но делает это так, как будто впервые сталкивается с противопоставлением порядка и случайности, но в условиях, обещающих полностью перевернуть взаимоотношения человека и природы[40]. Отчасти именно потому, что он считает свою кинематографическую работу участием в революции (которое заключается в том, что кино помогает перестроить, расширить и обострить восприятие у людей), Вертов принимает решение отказаться от традиционных для кинохроники средств построения и структуризации повествования, в первую очередь от интертитров. Вместо этого он показывает аудитории поверхности самой реальности, визуализированные и подлежащие прочтению. Таким образом, он «производит» изображения, которые в некотором роде аналогичны графическим отображениям энергии, производимым, в свою очередь, научными измерительными приборами, изобретенными примерно в одно время с кинематографом[41]. Но все- таки эволюционный пафос построения социализма требует большего, чем просто фиксирование света на светочувствительной поверхности, поэтому Вертов мобилизует все доступные ему риторические средства (некоторые из них фундаментально расходились с «энергетической» моделью как таковой), чтобы наделить свой фильм об энергии должным нарративным значением[42].

СОЦИАЛЬНОЕ БЕССМЕРТИЕ

Прежде чем обратиться к рассмотрению того, каким образом эти достаточно абстрактные идеи реализуются в «Одиннадцатом», важно определить, как Вертов пришел к трансцендентальному материализму и в какой степени эта идеология повлияла на его творчество.

Разумеется, благодаря отцу, Абелю Кауфману, который с 1893 года владел большим книжным магазином-библиотекой в Белостоке[43], Вертов имел доступ к новейшим трудам по физиологии, а также к работам русских последователей Гельмгольца, включая Николая Ланге. Семейные и институтские связи также сыграли значительную роль в его образовании[44]. Однако наиболее важным периодом знакомства Вертова с трансцендентальным материализмом (энергетизмом), несомненно, стали два года (1914 — 1916) учебы в Петроградском психоневрологическом институте, которым руководил В.М. Бехтерев45. Бехтерев (1857 — 1927) был не только одним из основоположников русской психиатрии и неврологии

(он обучался, среди прочих, у Жана-Мартена Шарко и Вильгельма Вундта), но и авторитетным психофизиком с мировым именем, чьи работы, начиная с 1890-х годов, переводились на немецкий и французский языки. В 1907 году Бехтерев основал Психоневрологический институт, и именно там, наряду с педагогической деятельностью[46], он продолжил свои исследования. Он разработал теорию «коллективной рефлексологии», в рамках которой пытался осмыслить тотальность человеческого поведения с точки зрения выделения и превращения («отражения») энергии[47].

Какие бы изменения Бехтерев ни внес в изначальную энергетическую теорию своими исследованиями в области неврологии, этот ученый всегда оставался ярым приверженцем теорий Гельмгольца и, соответственно, полагал, что все явления и объекты восприятия суть проявления единой, непредставимой воочию энергии. В работе «Психика и жизнь» (1902) он утверждал:

...весь внутренний мир есть также одно из проявлений общей мировой энергии, дающей начало путем превращений скрытой энергии самоопределяющей деятельности организмов с их особыми целесообразными воздействиями по отношению к окружающему миру; все же разнообразие внешнего и внутреннего мира обуславливается многоразличными превращениями одной общей единой мировой энергии, отдельные формы которой мы называем световой, тепловой, электрической и пр. энергиями, одну из форм которой составляет также скрытая энергия организмов[48].

Под «скрытой энергией» Бехтерев подразумевал энергию, производимую частично мозгом, частично за счет внешних влияний на органы чувств. Она активно трансформируется в два взаимосвязанных составляющих элемента психики: «нервную силу», как результат возбуждения нейронов, и «психические или субъективные явления», связанные с «материальными изменениями в мозгу, происходящими параллельно психическим процессам»[49].

Очевидно, что энергетическая теория Бехтерева носила радикально-монистический характер. Бехтерев не делал различий между психическими и физическими процессами, что нашло яркое отражение в его лекции «Бессмертие человеческой личности как научная проблема», с которой он выступил перед всем Психоневрологическим институтом в феврале 1916 года, где в то время учился Вертов. Тема, выбранная Бехтеревым, на тот момент была чрезвычайно актуальной. Свою речь Бехтерев начал с того, что указал, насколько остро стоит проблема бессмертия «в те моменты истории, как переживаемое нами время, когда почти каждый день приносит известие о гибели многих сотен и тысяч людей на полях сражений»[50]. Можно предполагать, что многих, если не большинство, присутствовавших в аудитории напрямую коснулись разрушительные последствия Первой мировой войны, в том числе и Вертова, чья семья в 1915 году была вынуждена покинуть Белосток и поселиться в Петрограде[51]. Целью лекции Бехтерева было некоторым образом успокоить публику, поэтому он обратился к закону сохранения энергии (согласно которому вся энергия, находящаяся внутри закрытого пространства, вроде Вселенной, постоянна и не может быть ни создана, ни уничтожена), чтобы построить на нем собственное доказательство вечности человеческой жизни.

Еще раз подчеркнув, что «все явления мира, включая и внутренние процессы живых существ или проявления "духа", могут и должны рассматриваться как производные одной мировой энергии»[52], Бехтерев продолжает утверждать бренность всех явлений и в то же время их парадоксальное существование в качестве «следов», оставленных их участием в непрерывном энергетическом обмене, происходящем во Вселенной:

В мире все движется, все течет, мир есть вечное движение, беспрерывное превращение одной формы энергии в другую, так говорит наука. Нет ничего постоянного, одно сменяется другим. Люди рождаются и умирают, возникают и разрушаются царства. Ничего не остается ни на минуту одинаковым, и человеку лишь кажется, что со смертью он разлагается и исчезает, превращаясь в ничто, и притом исчезает навсегда. Но это неверно. Человек есть деятель и соучастник общего мирового процесса. Нечего говорить, что новый шаг в науке, технике, искусстве и морали остается вечным, как этап нового творческого начала. Но и повседневная деятельность человека не исчезает бесследно[53].

Итак, причиной существования таких «следов деятельности» является сохранение энергии в результате множественных ее превращений (тот факт, что энергия действительно может быть вечной, в то время как ее видимые «следы» подвержены распаду, судя по всему, Бехтерева не интересует). Бехтерев стремится донести идею некой масштабной, всеобъемлющей траектории эволюционного развития (он называет это «эволюционным монизмом»[54]), в котором каждый человек принимает активное участие, при этом осознавая не только случайность своего собственного существования, но и его необратимые последствия для будущего Вселенной (абсолютная непредсказуемость этих самых «последствий» из-за сложности устройства Вселенной не принимается во внимание). Бехтерев в утопической манере применяет к рассмотрению повседневной материальной жизни такую оптику, которая изображает траекторию ее движения в виде хотя и чрезвычайно медленной, но, безусловно, направленной вперед и вверх, т.е. эволюционной, дуги:

Когда человек умирает, организм разлагается и прекращает свое существование — это факт. Путем разложения сложных белковых и углеводных веществ тело разлагается на более простые вещества. Благодаря этому энергия частью освобождается, частью же вновь связывается, служа основой для произрастания растительного царства, в свою очередь служащего питательным материалом для жизни и, следовательно, условием развития энергии в новых организмах. Таким образом, то, что называется физической стороной организма, то, что обозначают именем тела, распадается, истлевает, но это не значит, что оно уничтожается, оно не тратится, а лишь превращается в другие формы, служа к созданию новых организмов и новых существ, которые путем закона эволюции способны к бесконечным превращениям и совершенствованию. Следовательно, круговорот энергии не прекращается и после смерти организма, содействуя развитию жизни на земле. Ни одно человеческое действие, ни один шаг, ни одна мысль, выраженная словами или даже простым взглядом, жестом, вообще мимикой, не исчезают бесследно. И это потому, что всякое вообще действие, слово, или вообще тот или иной жест, или мимическое движение неизбежно сопровождается для самого человека определенными органическими впечатлениями, что в свою очередь должно отразиться в его личности, претворившись в новые формы деятельности в последующий период времени[55].

Хотя Бехтерев и не использует слово «жертва», говоря о «человеческой личности», которая «вся отдается на бескорыстное служение другим и в особенности всему человечеству до самозабвения, до уничтожения своих личных интересов»[56], его эволюционный монизм подразумевает постоянное объединение «личностей» в развивающийся коллектив. В следующей цитате, неоспоримая важность которой для творчества Вертова станет впоследствии очевидной, Бехтерев уточняет, что говорит не об индивидуальном бессмертии человеческой личности, а скорее о социальном бессмертии ввиду неуничтожаемости той нервно-психической энергии, которая составляет основу человеческой личности, или, говоря философским языком, речь идет о бессмертии духа, который в течение всей индивидуальной жизни путем взаимовлияния как бы переходит в тысячи окружающих человеческих личностей, путем же особых культурных приобретений (письмо, печать, телеграф обыкновенный и беспроволочный, телефон, граммофон, те или другие произведения искусства, различные сооружения и проч.) распространяет свое влияние далеко за пределы непосредственных отношений одной личности к другой, и притом не только при одновременности их существования, но и при существовании их в различное время, то есть при отношении старших поколений к младшим[57].

Я не намерен дольше останавливаться на проблеме обоснованности крайне неоднозначного доказательства Бехтеревым человеческого бессмертия. Более интересным мне представляется то, насколько ощутимо влияние вышеприведенных идей на художественные и теоретические работы Вертова. Я полагаю, что увлечение Вертова движением и работой, особенно очевидное в его ранних манифестах — «Мы: Вариант манифеста» (1922) и «Киноки. Переворот» (1923) с их призывами к «организации движения», «организованной фантазии движения», «открытию чистого движения, прославлению движения на экране», «перемещению и отталкиванию камеры в зависимости от движения»[58], — берет начало частично в бехтеревском материализме. (Также нужно обозначить влияние на Вертова русских и итальянских футуристов, учитывая особую важность работ ученика Гельмгольца Этьена-Жюля Маре для попыток как самих футуристов, так и Марселя Дюшана «изобразить энергию тела в движении»[59].) Очевидно, что в пределах гельмгольцианского мировоззрения, довлевшего над русской научной мыслью начала XX века, движение в любом случае было бы описано с точки зрения потока энергии[60].

Есть основания полагать, что впервые Вертов столкнулся с проблемой кинематографического изображения движения именно в Психоневрологическом институте с его гельмгольцианским уклоном. Борис Кауфман, младший брат Вертова, в интервью Дональду Крафтону в январе 1978 года рассказал, с чего началась работа Вертова в кино, подчеркнув удивительную роль, которую сыграл бехтеревский институт в его судьбе:

Мое самое раннее воспоминание о нас с братом Дзигой Вертовым относится к тому времени, когда мы еще жили в России (в Петрограде. — Дж.М.). Он только начинал увлекаться кинематографом. Два раза

он брал меня с собой в Институт. Я забыл, как он назывался. Там мы немного снимали; он показывал мне, чего можно добиться таким волшебным способом. Я до сих пор помню кадры замедленной съемки растений, которые вырастают из земли до обычных размеров, и особенно цветов, распускающихся прямо на наших глазах на экране. Вот насколько давно я составил себе представление о самых ранних операторских работах Вертова[61].

Период, о котором говорит Кауфман, вероятно, приходится на 1915 — 1916 годы, когда Вертову (в то время еще, разумеется, Давиду Абелевичу Кауфману) было около девятнадцати лет, а Борису — двенадцать или тринадцать. Последнее предложение, в котором Кауфман говорит о том, что та замедленная съемка растений была самой ранней личной операторской работой Вертова, можно расценить как провокативный намек. Правда, с уверенностью утверждать мы можем только то, что тогда несколько влиятельных ученых Психоневрологического института занимались исследованием научно-документального кино и как минимум один из них занимался непосредственно его съемкой[62].

В одной из статей первого номера петроградского журнала «Кинематограф» за 1915 год есть упоминание о том, что профессор Психоневрологического института Владимир Вагнер «решил использовать кинематограф для научных целей» и к концу того же года стал обладателем множества пленок-образцов на зоологическую и естественно-научную тему[63]. Вагнер, заместитель декана Психоневрологического института и глава Императорского Петроградского коммерческого училища, был одним из основателей сравнительной психологии и животной психологии — того, что сегодня мы бы назвали изучением поведения животных, но с явным уклоном в физиологию. Кроме того, он был главным популяризатором науки в России — вплоть до 1920-х годов выпускал обучающие книги для детей, в которых рассказывал о научных наблюдениях за природой. Когда Вертов учился в институте, Вагнер утверждал, что «кинематограф произведет переворот в науке» и оставит грядущим поколениям научные объяснения многочисленных явлений[64]. В статье «Роль кинематографа в сфере явления движения», которая вышла в следующем номере «Кинематографа», Вагнер уделил особое внимание способам использования кинематографа для изучения феномена движения, в особенности очень медленного и очень быстрого[65]. Он ссылался на шведского физика Карла Стёрмера, который использовал движущиеся картинки в исследовании медленных колебаний северного сияния; рассуждал о съемке роста листьев, развития яиц и движения крыльев насекомых. Вагнер утверждал, что основная сила кинематографа состоит в его способности отражать невидимые иначе аспекты явлений в движении: «Кинематограф в буквальном смысле слова открывает новый мир явлений совершенно новые точки зрения на эти явления, а, стало быть, и новые возможности их познания»66. Примерно через год Бехтерев представил свой взгляд на проблему в статье «Кинематограф и наука», заметив, однако, что само по себе рассуждение о том, каким образом «кинематограф применяется при научном изучении различных нервных расстройств , связанных с движением», уже не ново. «Один только кинематограф может воспроизвести все отдельные моменты движения, акт ходьбы, расстройства проходки, мимику жестов.»[67]

Итак, есть все основания утверждать, что с ранних лет Вертов существовал в определенном дискурсивном контексте (который, судя по всему, оказал непосредственное влияние на его первые шаги в кинематографе, несмотря на то, что позднее он представлял себя как «нового Адама» революции 1917 года). В пределах этого контекста доктрина энергетизма, исследование движения и его изображение находились в тесной связи между собой.

Если мы обратимся к более позднему творчеству Вертова, то станет очевидно, что по крайней мере в трех его работах («Шестая часть мира», «Одиннадцатый», «Человек с киноаппаратом») процессы превращения энергии, наряду с человеческим трудом как основным двигателем этих фильмов, предоставляют важнейшее репрезентативное обоснование их риторики, хотя бы отчасти. В «Шестой части мира», которая является в первую очередь когнитивной картой экономики времен нэпа с ее государственным контролем над бессчетным количеством маленьких предприятий, медленно накапливавших промышленный капитал, а значит, проводивших модернизацию СССР, «эволюционное превращение» энергии — это не что иное, как изощренная метафора-лейтмотив всего фильма[68].

В 1925 году, работая над «Шестой частью мира» и первой версией «Человека с киноаппаратом», Вертов создал несколько замечательных киноэтюдов (ни один из них так и не вышел в свет), которые в некотором смысле предвосхитили его позднейшие фильмы. Каждый этюд представляет собой сжатое изображение длинного или среднего по длительности процесса; более короткие зарисовки демонстрируют однонаправленное изменение (к примеру, четырехкадровый фильм, показывающий то, как крестьянка постепенно переходит из молодости в старость)[69]; длинные зарисовки в свою очередь изображают эволюционные спирали. Повествование во всех этюдах пронизано и скреплено мотивом энергетического обмена. Приведенный ниже этюд о смерти, в котором еще присутствуют пояснительные интертитры (даны курсивом), заслуживает особого интереса в связи с бехтеревской энергетической относительностью личностного существования и поздним творчеством Вертова:

Эта зарисовка кончается собиранием человеческих и лошадиных экскрементов (причем человеческие добыты благодаря «чистке общественных туалетов»), их распределением по полям в качестве удобрения и, наконец, финальным кадром: «море» зерна и слово «Урожай», нанесенное на саму пленку[71]. Очевидно, что ни одна сцена из «Шестой части мира» (который фокусируется скорее на накоплении продуктов деятельности и превращении этой энергии-труда в нечто новое за счет рационализации торговли) не соответствует напрямую этому глубоко бехтеревскому этюду. Однако существует концептуальное сходство со знаменитым эпизодом «свадьбы — смерти — похорон — рождения» в «Человеке с киноаппаратом», где без детального изображения гниения или интертитров само ощущение цикличности жизни, с уклоном в сторону рождения и обновления, передается с потрясающей силой. Интересно, что в другом этюде 1925 года, «Все меняется», показывается прямолинейное «поколенческое» движение: женщина рождается, играет в куклы, подражает родителям, выходит замуж, рожает сына, который, в свою очередь, занимается спортом, учится, работает на фабрике, женится; этюд кончается «поцелуем»[72].

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Если в «Шестой части мира» превращение энергии демонстрируется в основном в рамках экономики, а «Человек с киноаппаратом» — скорее биологичен и антропологичен, то «Одиннадцатый» представляет собой более чистое, простое изображение траекторий движения энергии в материальном мире. Для Вертова человек, несомненно, является (особенной) частью материального мира, поэтому в «Одиннадцатом» мы видим множество кадров людей и машин, борющихся с неподатливыми скалами, молотящих зерно, добывающих уголь из шахт и т.д. Хотя Вертов иногда при помощи монтажа и показывает продуктивные последствия труда (как в первой части «Одиннадцатого», когда рабочие при помощи ломов откалывают огромный валун от одной из скал), в большинстве случаев мы не видим определенных результатов расходования энергии, которое изображается крайне интенсивным и происходит в некомфортных условиях. По меньшей мере один из выступавших на собрании Ассоциации революционных деятелей кино в 1928 году, участник ЛЕФа и будущий исследователь творчества Маяковского Виктор Перцов, обсуждая изображение Вертовым рабочего процесса, указал на эту проблему. Похвалив режиссера за то, что тот представил в первой части фильма, как «рабочие заставили Землю двигаться», Перцов выразил недовольство, что зрителям «были показаны люди под землей, показан был адский труд и это было не на месте»[73]. Из комментария Перцова следует, что как минимум некоторые зрители не смогли найти в киноповествовании обоснование того, зачем кадры с изображением труда включены в фильм. С другой стороны (энергетическо-экономической), можно сказать, что для Пер- цова результаты трудовой деятельности, изображенной в «Одиннадцатом», оказались чрезмерно велики — велики настолько, что исчезла сама возможность их переработки и использования. При этом они не вышли за рамки риторики фильма.

Кадр из фильма «Одиннадцатый»

Трудящиеся тела в «Одиннадцатом»

Еще раз: в ранних документальных фильмах (особенно с последовательным монтажом) подобная риторика обычно сохраняется за счет тематических интертитров и их взаимосвязи в киноповествовании. В таком случае «Одиннадцатый» строился бы следующим образом: некоторый выброс энергии получил бы название и местоположение («Добыча угля на четвертой восточной шахте Лидиевка», к примеру); моментальный результат действий, который также был бы прокомментирован

(«Добытый уголь отправляется на переработку»); результаты обработки (получение электроэнергии) точно, сжато и недвусмысленно были бы объяснены вербальными знаками[74]. Такой подход был бы возможен и для Вертова, тем более что он делал подробные описания каждого эпизода — даты, места и т.д. (хотя о нем и говорили обратное) — и поэтому с легкостью мог вставить объяснительно-соединительные интертитры[75]. Однако их отсутствие связано с неприязнью Вертова к надписям и сценариям вообще, что является одним из частных проявлений антивербальной линии, которой он придерживался в ранних работах. В манифесте 1922 года «Мы: Вариант манифеста» Вертов «приглашает» читателей «вон из сладких объятий романса, из отравы психологического романа»[76]. На очередном собрании группы Киноки в 1923 году Вертов выступил с яростным призывом отказаться от интертитров, причем используя такие выражения, которые умышленно напоминали бескомпромиссный дискурс Гражданской войны: «Считая установленным, что кинокартина есть скелет надписей плюс киноиллюстрации, во имя освобождения кинозрелища от литературного ига я и предложил: СЛОМАЙТЕ ХРЕБЕТ ЭТОЙ СВОЛОЧИ!»[77]

Я полагаю, что некоторые причины вертовской антилитературности следует искать в литературе XIX века, особенно в реалистической и натуралистической прозе (и в теоретических трудах об этом периоде), а также в поэзии (например, Уолта Уитмена78). В то же время период становления Вертова (начало 1920-х годов) пришелся на то время, когда множество определяющих технических, политических и непосредственно художественных факторов создали уникальную плодородную почву для антивербальных теорий, в том числе и для идей Вертова. Во-первых, технические трудности, связанные с необходимостью проводить агитационную работу среди в большинстве своем малограмотного или вовсе неграмотного населения (особенно в период Гражданской войны в 1918 — 1921 годах), заставили задуматься над тем, каким образом идеи можно быстро донести до аудитории, минуя вербальные каналы[79]. Во-вторых, более строгие политические и идеологические условия предполагали, что новая «пролетарская» форма искусства должна быть принципиально интернациональной — т.е. не должна зависеть от национального языка[80].

Наконец, художественный интерес, который представляли некоторые физические свойства как самой транслируемой реальности, так и средств ее трансляции — сюда относятся и знаменитое конструктивистское понятие фактуры (интерес к «материальной текстуре»), и энергетизм, — поспособствовал уходу от смешанных художественных форм в сторону изучения, как в случае Вертова, возможностей кинематографа содействовать «научному» постижению материального мира, наполненного естественной энергией[81]. Казимир Малевич (Вертов, вероятно, был его любимым режиссером) писал, что, хотя его фильмы еще во многом документальны и содержат изрядное количество вербального «барахла», в них прослеживается «непреклонное» движение режиссера «к новой форме выражения современного содержания . [Это содержание] чисто силовое, динамическое»[82]. Вертов, очевидно, считал интертитры ненужными: чем-то вроде мертвых зон, сгустков инерции, которые препятствовали происходившему на экране свободному движению. На упомянутом выше собрании Киноков в 1923 году Вертов заявил: чтобы «не нарушать надписью ощущения интервала от двух смежных кусков», надписи, необходимые для пояснения наиболее важных элементов кадра (в случае Вертова это был титр «Народный комиссар по военным делам Троцкий»), должны впечатываться непосредственно в сам кадр. Если конструкция требовавшегося лозунга или какой-либо другой надписи «нас не удовлетворяет», Вертов объявил, что Киноки в таком случае будут «временно» (т.е. пока интертитры не отменят совсем) оставлять «за собой право специального сконструирования нужного лозунга, лозунга в движении, который бы давал правильный интервал с предыдущим и последующим сюжетом». Короче, любой вербальный материал, не находящийся в кадре в качестве снятого объекта, должен стать материалом «в действии», «действующим»[83]. Таким образом, вышесказанное подтверждает слова Аннетты Михельсон относительно того, что вертовские «интервалы» во многом выводятся из естественно-научного метода расчета, применяемого к описанию движения[84].

Итак, в начале 1920-х годов Вертов работал в уникальной атмосфере, когда разнообразные факторы — развитие технологий коммуникации, вызванное необходимостью пропаганды среди неграмотных; идеологические императивы коммунистического интернационализма; пересмотр конструктивистами искусства с точки зрения «естественных наук» — в совокупности стали причиной того, что по крайней мере некоторые революционные деятели искусства стали относиться к вербальному языку как к чему-то сомнительному. И, как я упоминал выше, «Одиннадцатый» стал для Вертова решающим шагом на пути к кинематографу без надписей, который был полностью воплощен им год спустя в «Человеке с киноаппаратом». Позже он даже говорил, что «вначале картина («Одиннадцатый». — Дж.М.) была без надписей»[85]. Обоснованность этого неприятия титров была далеко не самоочевидной даже с точки зрения «экспериментального» кинематографа. Так, Виктор Шкловский, главный оппонент Вертова в этом вопросе, заявлял, что интертитры для киноповествования — это все равно что ракурс для фотографии: еще один способ делать вещи «новыми»[86]. Более важным с исторической точки зрения в данном случае является все усиливавшийся в конце 1920-х годов акцент на «планировании» и контроле в экономике и в обществе в целом (обществе, вдруг оказавшемся вовлеченным в постройку «социализма в одной отдельно взятой стране»). Именно поэтому позиция Вертова в отношении вербальной организации фильма многим показалась ужасающе атавистичной: анархической, иррациональной — безошибочной формулой хаоса.

Суть критики «Одиннадцатого», которую высказал Осип Брик (наиболее язвительно из всех оппонентов, особенно с учетом разгрома «Шестой части мира» и ссоры Вертова с Михаилом Кауфманом, в результате которой они порвали отношения), заключалась не в проблеме интертитров как таковых, а в том, что Вертов «не нашел нужным положить в основу картины точный, строго разработанный, тематический сценарий». «Внутренней тематической связи» — вот чего недостает этому фильму как готовому продукту и чего ему недоставало в процессе съемки, заявлял Брик. «Отсутствие тематического сценария сказывается также на чрезвычайной бедности тематических заданий оператору», и по этой же причине «Кауфману не было известно, для какой темы он производит свои засъемки»[87]. Существуют некоторые основания (не связанные со статьей Брика) полагать, что вертовский бессценарный подход к производству фильмов во время работы над «Одиннадцатым» действительно вызывал определенные затруднения и провоцировал конфликты в группе. В промежутке между концом октября и концом декабря 1927 года, пока фильм находился на стадии монтажа, Вертов написал небольшую заметку под названием «Краткое содержание картины в переводе с языка кино на язык слова (специально для успокоения Кауфмана и Свиловой)». Заметка представляла собой пронумерованный список, в целом отвечающий структуре снятого фильма, начинавшийся с 1) бушующего Днепра. Далее происходила отправка «белого угля» (электричество) 2) в деревни, 3) на фабрики, 4) в шахты. Затем — 5) чередующаяся перекличка деревень и фабрик. И, наконец, последний пункт:

В музыке запряженных электричеством рек, в пене водопада, в грохоте машин, в огне и зареве доменных печей вступает страна Ленина в свое второе десятилетие, в одиннадцатый послеоктябрьский год.

Конец

Примечание: Словами очень бледно. Другое дело на кинопленке. Дз. В.[88]

В конце концов к 1 января 1928 года Вертов все же разработал сложную схему собственного метода работы — с «темой», «кино-разведкой», «съемкой» и «монтажом» в качестве основных пунктов среди множества других задач[89]. Сложность этой схемы и распределение времени внутри нее указывают на то, что проблема организации рабочего процесса для Вертова и его съемочной группы приобрела критический характер еще до того, как «Одиннадцатый» вышел на экраны. Иными словами, главная художественная задача Вертова — придание цели и смысла потоку «затрачиваемой энергии» — вышла за пределы (это не только метафора) планов съемки фильма и захлестнула всю группу Киноков в целом. Вскоре после этого группа распалась. Так какими же стратегиями пользовался Вертов для того, чтобы придать форму «чистой силе и динамике» «Одиннадцатого»?

МЕТАНАРРАТИВ БЕЗ НАРРАТИВА

Как я уже говорил, отличительной особенностью «Одиннадцатого» как текста во многом является постоянное использование монтажа для изображения (и даже предвосхищения) циркуляции энергии из одних мест и форм в другие. Я буду называть такой монтаж «энергетическим», поскольку его основная задача — показать следы энергетического обмена. В некоторых случаях простое сопоставление изображений подразумевает течение или накопление энергии. В одном из эпизодов последней части «Одиннадцатого» два панорамных кадра с изображением двух женщин, толкающих полную руды или угля тележку, оказываются сопоставлены сначала с изображением гигантского крана, едущего на зрителя (самостоятельно!), что «рифмуется» с движением женщин, а потом с контрастирующим вертикально выстроенным образом рабочего, который поднимается по лестнице, окруженный работающими машинами. Сцена продолжается изображением крана — лейтмотива всего фильма. Логика этого эпизода предполагает, что разнообразные изображенные объекты являются частями единого энергетического цикла; что усилия этих женщин и неподвижная, непроявленная энергия сырья, которое они везут, переходят и полностью реализуются в форме продуктивной технологии производства, которая вытеснит человеческую энергию из цикла энергообмена и даст возможность расходовать ее каким-то другим способом[90]. Значимым здесь является то, что отношения обмена энергией, подразумеваемые приведенными сопоставлениями, нужно воспринимать не в фигуральном смысле, а в самом что ни на есть прямом. В «Одиннадцатом» утверждается мысль, что труд этих женщин, ввиду того что он составляет часть организованного эволюционного цикла превращений энергии (цикла под названием «СССР», в котором все расходы энергии взаимосвязаны[91]), является активным вкладом не только в дело промышленной модернизации страны вообще, но также и в создание этого самого крана (новейшего на тот момент оборудования), чье существование было бы невозможно без полномасштабной программы всеобщей индустриализации. Ибо все, что изображено на этих кадрах, «всегда составляет часть общего целого, которое оно представляет». Энергетическая модель, на основе которой Вертов строит свои кадры, стремится стать, в терминах Поля де Мана, «органической», даже «символической» моделью (в противовес «аллегорической»), хотя и со специфическим «научным» уклоном[92]. Монтаж ведет по следам выборочных взаимосвязанных расходов энергии, происходящих внутри непрерывного энергетического обмена и движения.

Превращение энергии из человеческой в машинную в «Одиннадцатом»

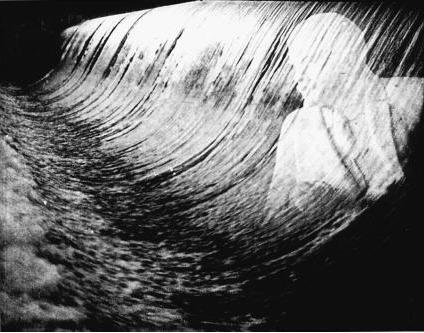

Более сложный и эффектный пример энергетического монтажа можно найти в конце первой части и начале второй — когда мы наблюдаем превращение обычной реки в организованную «реку, заряженную электричеством». Риторический эпизод, включающий аккуратно выстроенное чередование продолжительных и прерывистых кадров на протяжении значительного времени, начинается с изображения бушующего Днепра и медленно движется вниз по течению к месту будущей Днепрогэс. Эта часть фильма поистине гениально обманчива. Мы как бы совершаем краткую, в стиле фильмов о путешествиях, экскурсию с субтитрами по самым известным большим скалам на Днепре — Кресло Екатерины, Богатырь и скала Любви — и завершаем ее кадром с останками «2000-летнего скифа» (эти скалы были, несомненно, выбраны Вертовым из авторефлексивных побуждений — поскольку их названия отсылают к затвердевшей форме киноромана или исторической драмы, с которыми «кино-глаз» должен справиться так же, как пролетарское государство — с этими камнями)[93]. Далее следует впечатляющее изображение речной поверхности во весь экран: больше нет никакого бурления, только легкая рябь. Это изображение совершенно не согласуется с предыдущим (теперь это всего лишь вода, а не определенное историческое место); оно знаменует переход к последним кадрам первой части (которая в целом лишена интертитров) — к изображениям бушующего Днепра и разрушения скал, мешающих потоку воды, до состояния каменной крошки. Жанр фильма, если угодно, меняется от фильма-путешествия с жесткими правилами деления мест на «важные» и «неважные» к фильму о стихиях (включая человеческую стихию) и их движении как таковом. Далее это приведет к созданию новой истории и новых традиций из чистой энергии, нанесенной на нетронутую поверхность (tabula rasa).

Мерцающее изображение черепа скифа открывает знаменитую серию наложений реки на территории, которые окажутся затопленными, когда будет построена дамба. Эти западающие в память изображения глубоко двойственны: с одной стороны, они представляют собой проекцию стирания с лица земли целых поселений (в особенности деревни Кичкас и поселения немецких фермеров Einlage)[94]; с другой стороны, они наводят на мысль (уверенность в которой только возрастает от того, что изображенная деревня остается неназванной), что энергия, высвобожденная благодаря постройке дамбы, будет в конечном итоге, как эта река, «журчать» сквозь весь крестьянский мир. В пользу того, что это действительно тот смысл, который Вертов вкладывал в эпизод, говорит множество зарисовок, сделанных режиссером для этих «сложных кадров», которые, хотя так и не были сняты, четко указывают на его замысел использовать течение реки для визуализации промышленной энергии. Эпизод с наложениями завершается быстрой сменой изображений воды, лишенной любых границ, будь то берега или иные преграды, подвергающейся изменению. Первым идет кадр, напоминающий широкую волнистую поверхность реки, который четко делится на два контрастных слоя — как будто чтобы навести зрителя на мысль о том, как изменился уровень воды, необходимый для мобилизации ее энергии[95].

Эволюционное превращение энергии воды в «Одиннадцатом»

Мы видим, как быстро и с завораживающей силой вода головокружительно извергается в подобие пропасти, разбивается на дне ее и там же, на этом самом дне, быстро стекается вновь, чтобы предстать единым стремительным движением вниз. Кажется, это самое совершенное из материальных воплощений «чистой силы и динамики», на которое способна документальная кинематография. Замечу снова: крайне важным является факт, что Вертов изображает эти изменения первоосновными, стихийными, абсолютными (эпизод с падающей водой ощущается оторванным от предыдущего эпизода на стройке станции) и лишенными любых пространственных ограничений, кроме самого экрана. Перед нами отражение первозданного материального процесса перехода энергии из скрытого состояния в активное на поверхности одной стихии.

Это именно процесс, а не история или нарратив. Несомненно, эпизод с падающей водой обладает некоторой цикличностью, характерной для повествовательного нарратива: интерпретация начальных кадров речной воды как изображения скрытой энергии оказывается возможной только в свете последующего проявления этой энергии (несмотря на замечательную операторскую работу Кауфмана, которому удавалось запечатлеть малейшие признаки проявления энергии, появляющиеся на поверхности воды). Точно так же ощущение перехода и самого процесса в этом эпизоде возможно лишь на основе сопоставления контрастирующих индексальных особенностей воды. Однако само по себе преобразование скрытого состояния в явленное не имеет смысла, хотя это зрелище весьма эмоционально нагружено. Перед нами лишь разные состояния энергии, увеличенные камерой и кинопроектором. А как же «социалистическое строительство» и персональные вклады в него его участников?

Существуют еще по меньшей мере три особенности этого эпизода, одну из которых довольно трудно обнаружить. Во-первых, изображение перехода энергии смонтировано из двух различных пространств: вода, несущая «скрытую» энергию в начале фильма, — Днепр, в то время как показанный позже «электрифицированный» поток воды снят на уже построенной к тому времени Волховской ГЭС под Ленинградом (постройка Днепрогэс завершится только к 1932 году)[96]. Другими словами, специфический процесс гидроэнергетического превращения, показанный в «Одиннадцатом», был технически невозможен, точнее, возможен только в виде фантазии. Но Вертова здесь нельзя упрекнуть в «фальсификации». В сущности, любой современный режиссеру зритель заметил бы, что ему показали две разные гидроэлектростанции в смежных кадрах (в фильме они в конечном итоге называются, но в другом месте), и, соответственно, заметил бы «стык»[97]. Есть что-то неуловимо жуткое в том, что этот эпизод предоставляет нам одновременно и репрезентацию первозданного материального процесса, и возможность его почувствовать. Бессловесно и, вероятно, лишь ретроспективно он дает понять, что процесс (такой абсолютный и, казалось бы, самоценный) оказывается связан с некой будущностью, судьбой, посторонней целью или проектом, — будто бы мы зависли где-то на границе между бессмысленным материальным существованием и зарождающимся значением[98].

Надо сказать, Вертов находит способы сделать этот эпизод менее неоднозначным. Он не только использует пояснительный интертитр «Встает электрическая сила», который указывает на невидимую энергию, чьим образом является падающая вода. Более интересный эффект мы наблюдаем несколько позже в той же части: изображение реки, на которой стоит Волховская ГЭС, накладывается на изображение бюста Ленина, глядящего, как призрак, с одобрительным видом на достижения наследников.

Мысли Ленина в «Одиннадцатом»

Марк Верне в книге о кинематографических «формах отсутствия» описал различные способы применения эффекта наложения для визуализации как абсолютно несуществующих явлений, так и тех, что существуют, но не могут быть запечатлены непосредственно: «мыслей, памяти, разума»[99]. Я попытаюсь вычитать из изображения по крайней мере два смысла: во-первых, это мечта Ленина об электрификации (Вертов позаимствовал ленинскую формулу «Коммунизм — это Советская власть при электрификации всей страны» в качестве «основной установки» «Одиннадцатого»[100]); во-вторых, это воспоминание-греза современников Вертова о Ленине. Третий смысл, какой тоже можно здесь найти, — это, собственно, коммунизм как таковой или скорее метанарратив «постройки социализма», который, по-видимому, распределяет и поглощает всю бурлящую энергию «Одиннадцатого». Однако, как замечает Верне по поводу наложений, такого рода попытки наделить фильм более глубоким, потаенным слоем желания, «вторым уровнем правдоподобия», вызывают неизбежные последствия в виде редуцирования трехмерного пространства фотографических изображений, из которых оно состоит[101]. Хотя мы и видим «электрифицированную реку», текущую поверх Ленина (или сквозь него), этот кадр уже потерял реалистичность, был выведен из риторической последовательности материальных превращений — а значит, стал гетерогенным и (в терминологии де Мана) аллегорическим.

Еще один небольшой пример, подтверждающий тезис о «посторонней» и аллегорической природе вертовских образов. Основным мотивом «Одиннадцатого», начиная со второй части, становится электрический столб. В фильме встречается несколько видов столбов, выполняющих относительно одинаковые функции. Вместе они составляют серию кадров, которая завершается изображением громкоговорителей на столбе, обращенных к толпе, стоящей у стен Кремля. Этот столб-символ часто служит знаком перехода (например, когда во второй части изображение крестьянских работ сменяется изображением фигур рабочих) или символом самого ленинского проекта всеобщей электрификации (как в третьей части, когда он появляется, сопровождаемый интертитром «Под знаменем Ленина»). Однако поскольку на протяжении фильма он появляется под «рев машин», мы начинаем убеждаться в том, что столб символизирует не что иное, как саму «организацию», — т.е. что хаотическая энергия, представленная в фильме, на самом деле обладает неким координирующим центром. Эта догадка как минимум наполовину подтверждается рабочими схемами Вертова. По ним можно сделать вывод, что он рассматривал эти столбы (на протяжении второй половины фильма постоянно оказывающиеся в кадре) в качестве ядра, вокруг которого должен строиться остальной отснятый материал. Итак, согласованностью — не столько историей ее появления, сколько ею самой как идеей или мотивом — пронизано множество деталей, показывающих разнообразные способы энергетического обмена между людьми, водой, углем и машинами.

Мотив «электрического столба» в «Одиннадцатом»

Это указывает на определенную особенность вертовской кинематографической риторики, характерную для большинства его фильмов (если не для всех), но проявившуюся особенно сильно именно в «Одиннадцатом». Кадры, связанные «энергетическим монтажом» — концептуально восходящим, как я уже говорил, к одной из интерпретаций трансцендентального материализма, — сменяются или акцентируются символическими сопоставлениями (одиночными образами или наложениями в «сложных кадрах»), которые выбиваются из логики общего представления потока энергии на экране. Однако эти сопоставления необходимы, так как помогают удержать смысл, оправдывающий существование этих эпизодов. Я вовсе не утверждаю, что общий идеологический посыл «Одиннадцатого» — необходимость мобилизовать все человеческие и природные ресурсы страны для реализации плана всеобщей индустриализации — так и остался неопределенным. Ведь в фильме мы видим заводы, выпускающие «за паровозом — паровоз» и «за станком — станок», интертитры утверждают, что страна «растет к социализму», и т.д. Я говорю о напряжении, которое заключено в самой структуре фильма как текста, напряжении, отразившемся, хотя и не осознанно, в негативных критических оценках «хаотичности» «Одиннадцатого», с одной стороны, и его «дешевого символизма», с другой.

«Энергетический монтаж» — это неудачная попытка избежать осмысления изменений устаревшим и сковывающим языком художественного нар- ратива (стереотипные персонажи, попадающие в предсказуемые приключения и получающие типичный эмоциональный опыт), но в то же время это и удачная попытка выстроить революционный фильм на действительно материалистической основе. Я полагаю, что для Вертова такая основа была в равной степени энергетической и марксистской[102]. Однако изменения, обновления и очищения вместе со склонностью Вертова помещать временной центр фильмов в творящееся сейчас настоящее имеют тенденцию стирать последовательно раскрываемое значение и помещать на его место высокоорганизованное, ритмическое, физически воодушевляющее представление процесса. Отказываясь от нарративных инструментов — интертитров и сценария, — Вертов в «Одиннадцатом» рискует лишиться цепочки значимых взаимоотношений, связывающей каждое событие фильма с общим смыслом — метанарративом коммунизма:

Повествовательные формы содержат модели отношений, благодаря которым то, что иначе было бы одной только механической сменой причин и следствий, оказывается доступным для перевода в моральные категории. Повествовательные формы не только позволяют нам судить о моральной составляющей человеческих замыслов, но и предоставляют необходимый инструментарий для суждений, даже тогда, когда мы делаем вид, что только описываем эти замыслы[103].

Повествовательную форму Вертов заменяет своими собственными моральными и телеологичесими категориями: эволюционное развитие человека в нечто большее с помощью революционной переработки природы (эпизод с рабочими на горе), взаимосвязи электрификации и постройки социалистического общества (Ленин на Волховской ГЭС) и т.д. Итак, Вертов отрицает прошлое, что выражается в отказе не только от традиционного инструментария, но и от прошлого как предмета изображения, и это отчасти приводит к тому, что между общим смыслом его фильмов и конкретными сценами возникает зазор. Может показаться, будто смысл этих сцен находится вне мира превращений материи, которому, по идее, в основном и посвящен фильм[104]. У таких тонко чувствующих историю режиссеров, как Всеволод Пудовкин, Александр Довженко и отчасти Сергей Эйзенштейн, обращение к революции (хотя и не к коммунизму как таковому) предстает в виде переживаемых героем или героями превратностей судьбы, которые будят в нем или в них революционное сознание. Презентистская, антилитературная, энергетическая позиция Вертова препятствует аналогичному использованию повествования, даже если изображаемым процессам требуется направление развития, дабы достичь соответствующей кульминации. (Пожалуй, только в «Человеке с киноаппаратом» Вертов решается продемонстрировать энергетическую личность, кого-то вроде Бехтерева, намекая на то, что утешение, даруемое универсальностью и постоянством энергетического обмена и «эволюционным монизмом», может стать хорошей основой для возникновения смысла[105].) Поэтому синематексты Вертова 1920-х годов необычны тем, что в них содержится метанарратив без нарратива: дискурсивный факт, который мог бы объяснить тенденцию более поздней критики называть Вертова либо «простым» пропагандистом коммунистических идей, либо предтечей ненарративного экспериментального кино[106]. Да и как может быть иначе? Ведь нет письменных свидетельств того, что хотя бы одна живая душа построила истинно социалистическое общество, и за это время никто так и не придумал, как написать такой нарратив.

Тем временем в 1928 году были приняты решения, которые должны были точно определить, как надо строить социализм и каким в общем и целом должен стать советский субъект — протагонист социалистического общества. Вертов, со своей стороны, продолжил искать способы примирения собственных интересов, связанных с материальностью мира и кино, с общественным проектом постройки социализма, в котором режиссер участвовал с большим энтузиазмом: поначалу фильмом «Человек с киноаппаратом», воспользовавшись всеобщей одержимостью процессом производства в первые годы первой пятилетки как поводом для собственной рефлексии над процессом киносъемки; потом «Энтузиазмом», связывая риторику «промышленного прорыва» своего времени с личными достижениями в области монтажа изображения и звука.

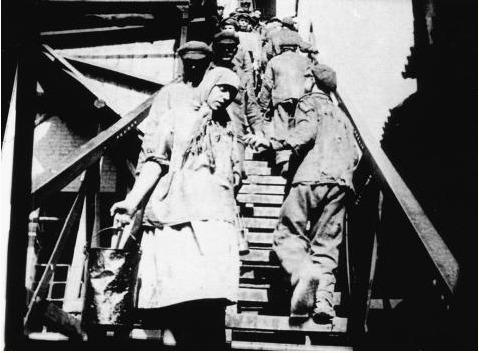

Только в фильме «Три песни о Ленине», с его изящной аллегорической взаимосвязью между энергетическим процессом, изменением человеческих личностей и «сезонными» фигурами народной поэзии, Вертову наконец удалось так расширить границы собственной риторики, чтобы утолить жажду по общедоступному нарративу, не выходя при этом за пределы собственного стиля. На самом деле, и в «Одиннадцатом» можно найти некоторые признаки перемен 1930-х годов. Скиф, чей скелет был показан нам в первой части «Одиннадцатого», был, очевидно, древним воином (кости его лошади, похороненной вместе с ним, хорошо видны в одном из кадров), а сам фильм можно интерпретировать таким образом, будто энергия этого воина вновь возвращена к жизни его преемниками — воинами — строителями социализма[107]. Интерес к изображению «личностей» и «личного достижения», характерный для 1930-х, смутно прослеживается и в «Одиннадцатом»: изобилие лиц, пристально, но с одобрением смотрящих в объектив, служит эмоционально-дискурсивным подтверждением действий, происходящих на экране[108]. Более того, если посмотреть фильм несколько раз, то можно заметить нечто вроде мини-истории индивидуального прогресса. На одном из кадров третьей части, сделанном с нижнего ракурса, изображено большое количество рабочих-мужчин, поднимающихся и спускающихся по лестнице. Единственная в кадре женщина спускается по лестнице, когда получает щипок от одного из товарищей, чьи знаки внимания, как мы понимаем, ей неприятны. Как оказывается позднее, этот кадр представляет собой поворотный момент к изображению женского труда в третьей части. Ближе к концу «Одиннадцатого» мы видим еще одно изображение лестницы (теперь снятой сверху), по которой поднимается большая группа женщин и на этот раз один мужчина. В этой же, последней, части появляется приближенное изображение той самой униженной ранее женщины, но теперь она показана в кульминационный момент фильма и облагорожена (по мысли Вертова) тем, что наравне со всеми участвует в постройке социализма.

Встреча на лестнице в «Одиннадцатом»

Именно это особое значение, которое Вертов начал придавать историям изменения индивидуальных персонажей, зафиксированным иногда и в документальном звуковом кино, в 1930-е годы способствовало укреплению, очеловечиванию и, несомненно, нарративизации давнего, практически не- персонифицированного интереса к процессуальности. Начиная с этого времени участие Вертова в развитии советского кинематографа заметно сократилось, а его все еще огромная творческая энергия оказалась обреченной на двадцать лет разочарований и бездеятельности. Увы, как и скифа, эту энергию можно разбудить лишь посмертно.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Другими двумя были «Человек с киноаппаратом» (1929) и «Энтузиазм (Симфония Донбасса)» (1930). Хотя Н.П. Абрамов (Абрамов Н.П. Дзига Вертов. М.: Издательство АН СССР, 1962) и Лев Рошаль (Рошаль Л. Дзига Вертов. М.: Искусство, 1982) в своих работах затрагивают «Одиннадцатый», но, насколько мне известно, не существует полноценной монографии, посвященной этому фильму. Что касается англоязычных работ, наиболее авторитетный критический анализ «Одиннадцатого» предлагают Грэм Робертс в книге: Roberts G. Forward Soviet! History and Non-Fiction Film in the USSR. London: I.B. Tauris, 1999. P. 70, 75, 79, 115; и Юрий Цивьян во введении к каталогу ретроспектив Вертова для итальянского фестиваля немого кино «Le Giornate del cinema muto» 2004 года: Tsivian Yu. Odinnadtsatyi / [L'Undi- cesimo / The Eleventh Year] // 23rd Pordenone Silent Film Festival Catalogue. Sacile: Giornate del cinema muto, 2004. P. 58—61. Небольшое исследование «Одиннадцатого» есть в недавно вышедшей книге Джереми Хикса: Hicks J. Dziga Vertov: Defining Documentary Film. London: I.B. Tauris, 2007. P. 56—63.

2) Пленки «Одиннадцатого» хранятся в России (Госфильмофонд), в Европе (Австрийский музей кинематографии) и в США (Anthology Film Archives в Нью- Йорке и Йельском университете). В 2009 году Австрийский музей кинематографии выпустил DVD «Одиннадцатого» вместе с фильмом «Шестая часть мира».

3) Цивьян во введении к каталогу ретроспектив Вертова пишет следующее: «Политическая тематика этого фильма, действительно, настолько традиционна и проста, насколько операторская и монтажная работа сложна и смела, но почему мы должны рассматривать это как противоречие? Вертов относился к этому иначе, ибо, с точки зрения левого деятеля искусства 1920-х годов, коим Вертов и являлся, те десять лет социализма (точнее, одиннадцать) были радикальным социальным экспериментом и поэтому заслуживали наиболее радикального и экспериментального изображения» (Tsivian Yu. Op. cit. P. 60). Я пишу «курс на индустриализацию», а не «пятилетний план», потому что первая пятилетка началась только в декабре 1927 года (тогда же и была закончена работа над «Одиннадцатым») на основании директив XV съезда ВКП(б); см.: Suny R.G. The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States. Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 158.

4) И « Шагай, Совет!», и ранняя версия «Человека с киноаппаратом» (не законченная из-за ухода Вертова из Совкино) были «побочными продуктами» невероятно сложных съемок картины «Шестая часть мира», проходивших в 1925—1926 годах. Фильм «Шагай, Совет!» практически полностью (за исключением архивных съемок) был снят участником движения Киноки Иваном Беляковым при поддержке Ильи Копалина. Фильм снимался с конца августа 1925-го по конец марта 1926 года. Кроме того, в 1925—1926 годах Киноки сняли еще несколько менее продолжительных фильмов по контракту Совкино с Госторгом (финансировавшим съемки «Шестой части мира»); среди них были: «Дагестан» (1927) Петра Зотова и Якова Толчана, «Бухара» (1927) Елизаветы Свиловой и Якова Толчана, «Вокруг Азии» (1927) Николая Константинова. Картина «Вокруг Азии», снятая одним из операторов «Шестой части мира», была единственным проектом, частично реализовавшим план Вертова снять «глобальный» фильм, основанный на плавании советского торгового судна «Декабрист» из Одессы в Египет, Индонезию и Японию. См. об этом, например: РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 405. Л. 12, 14.

5) Этот фильм впоследствии станет известен как «Великий путь» (1927). Вертов получил заказ 11 сентября 1926 года на том же самом собрании, где Эйзенштейну было поручено снять знаменитый «Октябрь» (1927); задание было перепоручено Эсфири Шуб в ноябре 1926 года. См.: Там же. Л. 1—30.

6) В сохранившихся съемочных дневниках « Шестой части мира» указано, что она готовилась параллельно с «Человеком с киноаппаратом» (последний в то время фигурировал под рабочим названием « Пробег кино-глаза сквозь СССР»). Кадры этих фильмов в дневниках распределены по двум отдельным колонкам (см., например: Там же. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 1—2). Насколько мне известно, съемочный материал 1925—1926 годов почти полностью отсутствует в законченной версии «Человека с киноаппаратом». Московские эпизоды были сняты в июне 1928 года (Там же. Оп. 2. Ед. хр. 407. Л. 38, 41), а большинство «индустриальных» сцен — во время работы над «Одиннадцатым» летом 1927 года (Там же. Ед. хр. 39. Л. 14—17, 28— 32). Именно тогда Борис Цейтлин, будущий главный оператор Вертова на съемках фильма «Энтузиазм (Симфония Донбасса)», снимал Михаила Кауфмана, который забирался на трубы фабрики, чтобы показать литейный цех изнутри. «Вторыми операторами», подготовившими материал для «Человека с киноаппаратом», были Константин Куляев и Георгий Химченко, работавшие с Кауфманом и Вертовым летом 1928 года (Там же. Ед. хр. 407. Л. 36).

7) Вертов заключил контракт с ВУФКУ в апреле 1927 года (см.: Рошаль Л. Указ. соч. С. 172). С января по март он усиленно разрабатывал план съемок «Человека с киноаппаратом» (РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 236. Л. 16—24). В конце марта Вертов написал сценарий для так и не осуществленного фильма «Земля» о еврейском поселке в Крыму (Там же. Л. 38—48). Этот сценарий вошел в составленный А.С. Дерябиным сборник: Дзига Вертов. Из наследия / Сост., именной указатель, предисл. А.С. Дерябина. М.: Эйзенштейн-центр, 2004. Т. 1: Драматургические опыты. С. 116— 118. Многие режиссеры планировали снять фильмы о поселениях, из них в действительности реализованными оказались как минимум два проекта: Абрама Роома (1927) и Александра Лемберга (1930). Более подробно о проекте, связанном с поселениями, см.: Dekel-Chen J.L. Farming the Red Land: Jewish Agricultural Colonization and Local Soviet Power, 1924—1941. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005.

8) См.: Dziga Vertov. From the History of the Kinoks [1929] // Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov / Ed. A. Michelson, transl. K. O'Brien. Berkeley: University of California Press, 1984. P. 95.

9) РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 236. Л. 50—51 об. Другими вариантами названия были: «Электрический памятник» (Там же. Ед. хр. 37. Л. 1 и сл.), «Пороги» (Там же. Ед. хр. 38. Л. 1) и, по словам Льва Рошаля, « Большие трудодни» (см.: Рошаль Л. Указ. соч. С. 177). Фильм получил окончательное название 26 мая 1927 года (РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 236. Л. 60).

10) Дополнительные ассистенты Баранцевич и Стефанович также были в съемочной группе в Украине (Там же. Ед. хр. 38. Л. 17; Ед. хр. 237. Л. 3, 7). Баранцевич отвечал за свет в сценах на шахте. Главным вторым оператором был Цейтлин; Куляев, судя по всему, участвовал скорее на раннем этапе в московских съемках и в съемках на Волховской ГЭС в Ленинградской области (Там же. Ед. хр. 236. Л. 65).

11) Пятимесячный съемочный маршрут включал: Москву (12—13 июня), Волховскую ГЭС (16—23 июня), Харьков (28 июня — 10 июля), Каменское месторождение каменного угля (13 июля — 7 августа), шахты и коксовые печи Рутченково и Лидиевка (около 12—30 сентября) и, наконец, Киев — празднование десятилетней годовщины Октября (7 ноября). Также съемки проходили в Одесском порту и на границе с Румынией, но точные их даты мне выяснить не удалось (см.: Там же. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 1—24; Ед. хр. 24. Л. 1; Оп. 2. Ед. хр. 39. Л. 1—32; Ед. хр. 236. Л. 64—71; Ед. хр. 237. Л. 3—9 об.).

12) Отзыв Якова Бельского о фильме в киевской газете « Коммунист» появился 6 января 1928 года. См.: The Eleventh Year// Lines of Resistance: Dziga Vertov and the Twenties / Ed. Yu. Tsivian, transl. J. Graffy et al. Sacile: Giornate del cinema muto, 2004. P. 298.

13) РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 201. Л. 1—41. Фильм вышел на московские экраны 15 мая 1928 года.

14) Там же. Ед. хр. 407. Л. 25.

15) Безусловно, наибольшие трудности во время съемок были связаны с личными и творческими взаимоотношениями Вертова и его брата Михаила Кауфмана (который, совершенно очевидно, хотел вернуться к независимой работе с Копалиным над их совместным фильмом «Москва» (1926)). Во время съемок на Волховской ГЭС Кауфман ехал в кабинке, подвешенной над рекой у дамбы, и размахивал флагом. Эта сцена появляется в предпоследней части «Человека с киноаппаратом». Вероятно, у съемочной группы отсутствовало разрешение на съемку, потому что этот «жест» Кауфмана привел группу к конфликту с начальником ГЭС. По словам Вертова, на его замечание Кауфман ответил «по-хамски». На страницах своего дневника Вертов обвиняет Кауфмана в том, что его «операторское самомнение неимоверно растет непропорционально умению и стажу», а также в нелюбви к риску, инертности и раздражительности, хотя Вертов и связывает все вышеперечисленное с неопределенной болезнью, которой страдал Кауфман: «Он действительно болен целым рядом желудочных и нервных болезней, в которых очень трудно разобраться. К этому присоединяется мнительность. К мнительности нервность. К нервности раздражение. К раздражительности мания преследования. Все это, правда, в зачаточном состоянии, но уже отравляет всю радость съемочной работы» (Там же. Ед. хр. 236. Л. 68—69; датировано 19 июля 1927 года). После «Человека с киноаппаратом» братья больше никогда не работали вместе.

16) Первый набросок сценария частично представляет собой дневниковые записи ассистента оператора, который описывал как деятельность рабочих на фабриках и в шахтах, которую они снимали, так и сам процесс съемки (Там же. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 9—15 об.).

17) Этот фильм почти совсем не фигурирует даже, например, в «Творческой карточке» Вертова 1947 года, наиболее близкой к автобиографии Вертова из всего корпуса его теоретических работ. См.: Дзига Вертов. Творческая карточка. 1917—1947 / Публ., предисл. и коммент. А.С. Дерябина // Киноведческие записки. 1996. № 30. C. 160—192.

18) См.: Пути кино: Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии / Под ред. О.С. Ольхового. Л.: Теакинопечать, 1929. С. 6—19.