«Три оператора» (1930)

Киновед А. Дерябин о книге Н.Н. Ушакова.Опубликовано в журнале 2002, "Киноведческие записки" N56

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ книжка «Три оператора» Николая Николаевича УШАКОВА (1899–1973) не входила в научный оборот только потому, что была написана… на украинском языке. Вернее, не только поэтому. Дело еще и в том, что она убедительно свидетельствует о таком феномене, как украинская операторская школа. А историки кино его не то что бы игнорировали, но — в силу стереотипности представлений — как бы не замечали его подлинного масштаба, его совершенно особой роли в операторских достижениях советской кинематографии. Отсюда и невнимание к такому важному источнику, как «Три оператора». (Кстати, книжка вышла тиражом в пять тысяч экземпляров и стала вторым в СССР изданием, посвященным конкретным операторам. Ее опередила только брошюра Г. Болтянского «Культура кинооператора. Опыт исследования, основанный на работах Э.Тиссэ», вышедшая в 1927 году.)

Но, несмотря на это, у книги — счастливая судьба. «Три оператора» появились в нужное время и в нужном месте. Мало того: книга (редчайший случай!) конгениальна предмету исследования. Автор не только ухватил суть творчества каждого из трех операторов — Демуцкого, Кауфмана и Калюжного, — но и раскрыл самый феномен украинской операторской школы.

КНИГА, ДЛЯ НАЧАЛА, прекрасно написана. Николай Ушаков одинаково силен и в анализе технических средств, и в точности метафор, описывающих стилистику операторской работы («Улитка у Кауфмана прекрасна, как Грета Гарбо, а сражение муравьев за кокон воспринимается как трагедия»).

Однако главная удача автора заключается в последовательности (монтаже) глав «Трех операторов». Вначале идет вступление, в котором провозглашается наступившее в кино равенство оператора и режиссера. Ушаков, в отличие от многих современников, ясно понимает необходимость их неразрывного творческого союза: «Невозможно точно разграничить функции оператора и режиссера». (Ср., например, с тем, что Эйзенштейн писал о Тиссэ в статье «25 и 15» — правда, в 1939 году: «Разве с глазом своим дискутируешь и разглагольствуешь? — Смотришь и видишь».) Понимая, не «сталкивает лбами» Демуцкого и Довженко, Кауфмана и Вертова, а выступает лишь за справедливость по отношению к операторам, за собственную, незаемную изобразительную полноценность кинематографа.

Отметив появление в украинском кино нового поколения операторов, Ушаков совершенно справедливо первый из трех очерков-портретов посвящает Даниилу Демуцкому. Фотографические «кисели» Демуцкого, снятые моноклем, вызвали неодобрение на родине и получили приз на Парижской выставке. Перейдя из фотографии в кино, Демуцкий в 1920-е годы совершил примерно такой же творческий рывок, как и знаменитый висконтиевский оператор Г.Р. Альдо в 1940-е. Он стал, вероятно, первым украинским оператором со своим неповторимым стилем. Ушаков подробно описывает его творческую эволюцию, но о лучшей его работе в фильме «Земля» отзывается скупо:

«Основная фактура картины — земля и небо. <…>.

Кадр обнажен до последней степени возможного. Из него выброшено все лишнее, все, что могло бы отвлечь внимание зрителя от основной идеи».

«Скупость» Ушакова — отнюдь не проявление осторожности. Это, прежде всего, глубочайшее понимание того, что Земля в первые дни творения — вовсе не та картина, которой следует восторгаться: она выше любых восторгов. Ушаков видит в этой операторской работе некий предел, возможно, даже тупик. Человек может вырастить плод более крупный, чем природа, но никогда — более совершенный.

И тогда кажется логичным переход к антагонисту Демуцкого — к «киноку» Михаилу Кауфману, виртуозу техники съемки и адепту «киноанализа». Ушаков пишет:

«Мультипликация и рапид не являются для Кауфмана своего рода трюком. Они помогают ему расшифровывать суть тех фактов, которую невозможно расшифровать при обычной съемке. Так анализируется движение поезда и человеческих толп, выветривание скал, распускающийся цветок, медленно плывущие облака».

По мнению Ушакова (хотя это не подразумевается прямо), Кауфман превосходит Вертова в расшифровке действительности, ибо режиссер «частично абстрагирует» то, что снято оператором. Расшифровывая видимый мир, Кауфман словно бы приручает его, выступает как дрессировщик. В подтверждение этого Ушаков рассказывает, как оператор, чтобы снять грачиху, приучал ее к киноаппарату (в фильме «Весной») и как «вылечил» публику в ресторане «Москва» от боязни софитов (в фильме «Москва»). Подобно тому как дрессированные львы замирают на тумбах, подчиняясь хлысту дрессировщика, натура у Кауфмана «застывает» во времени, остановленная всевластием «кино-глаза»:

«Кауфман превращает движение в статику. Качаются на качелях. И тут стремление Кауфмана анализировать явления заставляет его исследовать процесс качания. Выявить, что происходит в крайних точках взлета и падения. <…>. Качели идут вверх и останавливаются, застывая в таком положении. Состояние тех, кто в этот момент находится на качелях, выяснено.

<…>.

Кауфман приводит отдельные кадры к одному ритмическому знаменателю».

Иными словами, Кауфман выявляет в натуре своеобразные «точки роста», подчиняющиеся непреложным законам природных ритмов. Поэтому Ушаков особенное внимание уделяет стремлению оператора к ритмизации снятого материала. По мнению Ушакова, Кауфман с равным успехом снимает и природу, и город, и технику, потому что в каждом случае безукоризненно воспроизводит их внутренние ритмы. Возможно, в этом и заключался особый вклад «варяга» Кауфмана в украинскую операторскую школу. (Отметим, что и сама фактура украинской природы оказала на стиль Кауфмана заметное влияние. Так, портреты крестьянок в «Одиннадцатом» сняты в манере, напоминающей Демуцкого. А новое постижение изобразительности, проявившееся в фильме «Весной», отчасти объясняет кризис Кауфмана в 1929–30 годах. Идти по этому пути в документальном кино было уже невозможно; в игровое же, как известно, Кауфман не стремился. Потому-то после ряда неудачных режиссерских работ он заточил себя в «монастырь» научно-популярного кино, где расшифровка действительности приобрела характер ряда простых математических действий.)

Таким образом, двое из трех новых украинских операторов застигнуты Ушаковым в момент величайшего взлета и одновременно — в творческом тупике. На каком же этапе карьеры находился третий герой книжки, Алексей Калюжный?

Он уже прошел путь Демуцкого и Кауфмана и пытался разрешить проблему передачи на пленке чего-то принципиально неизобразимого — например, хотел «раскрыть внутренний смысл мотоцикла» в авантюрном фильме.

По словам Ушакова, в 1925–26 годах «…у Калюжного впервые возникла идея организовать материал так, чтобы он воздействовал на зрителя не из-за темы, не из-за того, что он изображает, а сам по себе, своей условностью, своей чистой формой.

Практически это вело к двойному его пересозданию.

Материал должен был переиначиваться до съемки. Человек, вещь, природа должны были быть организованы художником, декоратором, задача которых состояла в изменении их пропорций.

Вторичное пересоздание материала, по мысли Калюжного, должно было достигаться самой съемкой, то есть оптически».

Калюжный досконально изучил технику и вот, снимая в 1928 году «Ливень» с дебютирующим в режиссуре скульптором-авангардистом Иваном Кавалеридзе, он «поставил себе задачу создать фильм в тонах гранита, мрамора, гобелена и офорта». Вторая задача заключалась в борьбе со… стереоскопичностью изображения (как тут не вспомнить рабочее название фильма — «Офорты к истории гайдамачины»).

Ушаков обстоятельно описывает «Ливень», восторгаясь только технической изощренностью оператора (например, тридцатидвухкратными экспозициями, мировым рекордом того времени). В общем его вердикт суров: он считает, что оператор и режиссер «только вышли за пределы того искусства, которое уже существовало, но которого они не признавали»; «ошибка Калюжного и Кавалеридзе заключалась в том, что они, изменяя мир перед съемкой, меняли его пропорции не по законам, сокрытым в сути вещей, а по рецептам театра, скульптуры и живописи»; «освободив кинематограф от литературы и от его основы—монтажа, они отдали кино в рабство изобразительным искусствам».

В то же время Ушаков достаточно проницателен, чтобы считать главным достижением Калюжного не его работы, а его концепцию, мировоззрение:

«Экран, говорит он, это окно в мир. Большинство хочет видеть за этим окном огромные пейзажи и сцены, но они, словно вавилонская башня, вот-вот рухнут. Поэтому за окном Калюжного ничего нет. Его идеальные фильмы — «Ливень» он пока еще не считает таковым — это только рисунок на матовом стекле, вставленном в окно. И назначение этого стекла — скрывать жизнь от зрителя. Это даже не рисунок, а только философия на матовом стекле. Ее и называет Калюжный возрождением кинематографа, раскрепощением, освобождением от натурализма».

Круг замыкается. Если лучшее кино — это только представление о нем, сон о нем, то после этого сна должно появиться нечто столь же восхитительно первозданное, как фильмы Даниила Демуцкого, ученика Алексея Калюжного.

ПО ВЫХОДЕ В СВЕТ книга «Три оператора» и один из ее героев — Алексей Васильевич Калюжный — подверглись зубодробительной критике в прессе. Реакция украинского журналиста Николая Лядова — яркое тому подтверждение:

«Наибольший недостаток брошюры—это излишний объективизм автора, отсутствие и недостаточность критической оценки фактов, в том числе и оценки социологической. В этом отношении особенно показателен очерк о Калюжном. Этот оператор, как показывает его последняя работа («Ливень») окончательно заплутал в путах эстетизма. На первый взгляд, технический характер операторского искусства будто бы снимает необходимость анализировать последнее под углом идеологии и общественного содержания. Н. Ушаков, как видно, со слов самого «оператора-философа» подробно излагает эстетические теории Калюжного, совершенно не разоблачая их реакционную сущность. Все эти поиски «чистой формы», утверждения типа «лучшие наши картины — лишь добросовестные фельетоны», идеи «вечного искусства, освобожденного от примет эпохи и быта» — это уже ошибки не только формально-художественного порядка (об этом вскользь говорится в брошюре); это рецидив реакционнейшего идеализма. Основанием операторского экспериментаторства в «Ливне» служит именно это мистическое миросозерцание, его асоциальность, с которой нужно бороться так же упорно, как мы боремся с разными уклонами в области содержания картин» («Кiногазета», 1930, № 5).

Это, конечно, серьезные обвинения в адрес Калюжного и Ушакова, но для 1930 года вроде бы не смертельные. Тем не менее, насколько нам известно, Калюжный вынужден был бежать с Украины, «привечавшей» экспериментаторов. Недолговременное убежище он нашел в Москве, где с А.М. Роомом снял свой последний фильм «Манометр-2» (1931). Вскоре его арестовали, примерно в 1934 году отпустили на свободу. Оператор А.В. Гальперин пытался помочь Калюжному, пригласив его на работу во ВГИК, но это не помогло. В 1940 году, после второго ареста, Калюжный исчез в сталинских лагерях (если только не был расстрелян сразу).

В кино он работал недолго, но успел написать учебник по операторскому мастерству. Несколько лет рукопись хранилась у А.В.Гальперина и погибла во время войны. Впрочем, Калюжный оставил и куда более значимое наследие —своих учеников. Так, во многом благодаря ему сформировался режиссерский стиль Ивана Кавалеридзе. Он был учителем фактически всех украинских операторов, пришедших в кино на рубеже 1920–30-х годов. А это, помимо упомянутых в книжке Д.П. Демуцкого, А.Ф. Лаврика и Н.П. Топчего, еще и Ю.И. Екельчик, Н.Л. Кульчицкий, А.А. Панкратьев, В.Л. Окулич, И.С. Шеккер, Я.С. Кулиш. О них А.Я. Каплер в начале 1960-х годов писал как об уникальном поколении, подобном которому больше в отечественном кино не было (К а п л е р А. Новый вид литературы — кинодраматургия. — В сб.: От замысла к фильму. М., 1963, с. 50).

Ученики Калюжного, однако, постигали не только все тонкости операторского ремесла, но и—каждый в меру своего таланта — его «философию матового стекла», о которой писал Николай Ушаков. При всем при том Ушаков, однако, отверг ее как антимонтажную, противоречащую главным достижениям отечественного кино 1920-х годов. По мнению Ушакова, оператор тем самым отказывался от самой природы кино, руководствуясь не «законами, сокрытыми в сути вещей», а «рецептами театра, скульптуры и живописи». Между тем философия Калюжного указывала путь не к самоуничтожению кино, а к его действительному раскрепощению—то есть именно к пониманию сути вещей, к ощущению природного мира в его нерасторжимом единстве.

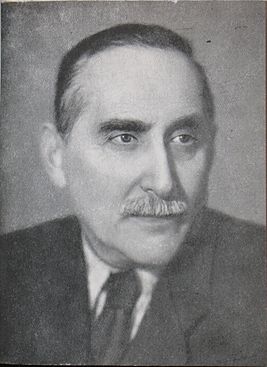

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ УШАКОВ, которому мы обязаны почти всем, что знаем об Алексее Калюжном, был одним из лучших русских поэтов на Украине, пришедших в поэзию в 1920-е годы. В последующие десятилетия он несколько отошел в тень, занимался переводами, стал первоклассным стихотворным переводчиком с украинского языка на русский. При этом до конца жизни он не переставал писать стихи, издал несколько сборников своих произведений. То, что он был настоящим поэтом, видно хотя бы потому, что в его стихотворении «Вино» предугадано наше сегодняшнее восприятие вроде бы случайной в его творчестве книжки «Три оператора»: «Чем продолжительней молчанье, тем выразительнее речь».

Похоже, у этой книжки и в самом деле счастливая судьба.