Я был фронтовым кинооператором

Минская студия кинохроники в роковой день 22 июня 1941 года.

Опубликовано: «Когда пушки гремели. 1941-1945» (Москва, изд. «Искусство», 1978 год).

Бои уже шли за пределами Брестской крепости – война быстро растекалась по дорогам пограничных районов Белоруссии. Ничего еще не зная об этом, наши минские кинодокументалисты, операторы Михаил Беров, Володя Пужевич и Юрий Иванцов отправились на съемки открытия рукотворного озера на окраине Минска и в парк на соревнования по стендовой стрельбе. Операторы Володя Цитрон, Жора Голубов и Николай Шадронов с режиссером Владимиром Стрельцовым снимали в западных районах республики на самой границе, где зрел богатый урожай. А я вместе с выпускником Московского института кинематографии Мишей Капкиным в роковой день 22 июня 1941 г. отправлялись в командировку в Беловежскую пущу, под Брестом, для съемок фильма о заповеднике, который еще в тридцать девятом году, в дни воссоединения Белоруссии, пленил меня своей первозданной красотой.

Написанный мной сценарий был принят в Москве, и после завершения съемок и монтажа фильм уже планировали для показа на союзном экране в Министерстве кинематографии Союза ССР. Настроение у меня было самое радужное. Шел седьмой час утра, когда на перроне Минского вокзала началась посадка в вагоны Брестского экспресса.

Заранее приобрели билеты, и вдвоем, с большим количеством съемочной техники, заняв отдельное купе, мы с Мишей закрылись, зашторили окно в вагоне и решили позавтракать, не дожидаясь отправления. Волнение и усталость брали свое. Мы прилегли вздремнуть и быстро уснули. На вокзал Миша пришел прямо с парка, где прощался всю ночь со своими друзьями и любимой девушкой перед длительной командировкой. А я утром пешком добирался на вокзал из деревни Ждановичи – той, что приблизительно в пятнадцати километрах от Минска. Там на лето я устроил у знакомого колхозника дачу для своей семьи.

Проснулись мы от шума и грохота в коридоре вагона. Громыхая багажом о стены и двери купе, возбужденные пассажиры неслись к выходу.

– Где мы? Почему стоим? – взгляд скользнул на стрелки циферблата. Было 12 часов дня, а за окном, не поверив своим глазам, я увидел знакомый до деталей перрон Минского вокзала. Почему мы в Минске? Что случилось?

В сердце поднималась тревога. На перроне пассажиры, столпившись, взволнованно слушали радио из репродуктора.

Я лихорадочно открыл окно: знакомый голос Наркома иностранных дел В. Молотова ворвался в наш вагон: «Враг коварно напал на нашу Родину!»

Война...

В народе давно поговаривали о ее приближении… Крестьяне в пограничных районах мешками закупали соль про запас, мы же по утрам с волнением открывали газеты. Были слухи, порой казалось: беда, как гроза, нависла вокруг, но все же не верилось, никому не хотелось верить. И вот война, и началась совсем не далеко – на границе под Брестом, куда мы собирались ехать на съемки. Сердце бешено билось: что делать? Перед глазами возникли безмятежно спавшие на рассвете дети: шестилетний сынишка Борис и дочурка Светланушка восьми месяцев от роду.

– Что будем делать? – как сквозь сон, услышал я голос Миши Капкина.

Я медленно разжал руки, которые все еще крепко продолжали сжимать ременные поручни вагонной рамы.

– Немедленно на студию. Пойдем сдавать билеты, теперь не до пущи, – ответил я ему.

У кассы стояла длинная очередь. Билеты не продавали, и кто-то обрадованно взял наши, вернув их стоимость. На привокзальной площади мы, торопясь, погрузили нашу аппаратуру на первую подоспевшую извозчичью пролетку и рысью, торопя возницу, направились на улицу Карла Маркса, в центр города, где в большом четырехэтажном доме тогда находилась наша студия кинохроники «Белгоскино».

Был ослепительно яркий солнечный день, а я невольно с тревогой вглядывался в знакомые дома, в настежь раскрытые окна, в цветы на балконах, думая о том, что станет со всем этим, если, не дай Бог, война докатится сюда... Людей на улицах было мало. Был воскресный день, и почти все, видимо, отправились за город, на озеро или в парк, и они еще даже не знали о горестной вести, о беде, нагрянувшей на всех нас.

Несмотря на выходной день, директор студии кинохроники Надежда Харитоновна Коржицкая оказалась у себя в кабинете. Еще в пятом часу, будучи в гостях у своей подруги Грековой, тогда Председателя Верховного Совета Республики, она узнала о нападении фашистских орд на нашу Родину и теперь, несмотря на болезнь, энергично готовилась к перестройке работы студии в условиях войны.

– Хорошо, что вернулись, – одобрила она наше возвращение. – Придется снимать военные действия. Пуща подождет.

Открыв сейф, она вручила мне «бронь»: заблаговременно приготовленный документ – освобождение от призыва в армию на время войны. Позже, когда на студии собрались все наши работники, находившиеся в Минске, Надежда Харитоновна вручила операторам пропуска на право передвижения по городу в условиях воздушной тревоги и разрешения на киносъемки боевых действий войск округа. Конкретные задания мы ожидали получить завтра. Вспомнились события 1939 г. и наши съемки воссоединения Белоруссии с западными районами республики, радостные встречи наших войск с населением освобожденных городов и сел и стремительное продвижение наших воинских частей на запад.

Поздно вечером из Ждановичей, с дачи домой, приехала на подводе жена с детьми. Слезы текли по ее щекам, встревоженные дети прижимались к ней, подходили соседи. Вместе быть долго нам не пришлось, уже на рассвете всех работников кинохроники вызвали нарочными на студию и сообщили, что мы зачислены в истребительный отряд.

Я быстро надел военную, из плотной шерсти, диагоналевую форму, сохранившуюся с памятного 1939 года, и бегом отправился на студию. Там нам объявили порядок дежурства на сутки и приказали ждать дальнейших распоряжений, не расходиться. Директор студии отправилась в ЦК КПБ за указаниями о дальнейшей работе.

Погода была солнечная, город выглядел мирным, спокойным, что никак не сочеталось с нашей тревогой... Гудки воздушной тревоги раздались неожиданно. Был одиннадцатый час утра. Захватив, на всякий случай, ручной киносъемочный аппарат, я вышел на улицу, чтобы поснимать город в тревоге.

Улица Карла Маркса быстро опустела, притихла, как бы притаилась. Четырехэтажное здание кинохроники находилось рядом с домом партактива... На перекрестке с Ленинской улицей виднелась одинокая фигура милиционера в белой гимнастерке и в каске, обтянутой белым материалом, которые носили тогда блюстители порядка.

«Надо снять кадр», – решил я. Мне казалось, что он будет прекрасно выражать спокойствие, которым жил город в первые дни фашистского нашествия. Я нажал пусковую кнопку съемочной камеры и медленной панорамой снял освещенную утренним солнцем улицу, дома, в окнах которых отражалась яркими бликами сочная зелень деревьев по обе стороны улицы.

В эти мгновения издалека, откуда-то со стороны вокзала, все отчетливее стал нарастать гул самолетов, и в визире камеры я увидел, как в дальнем конце улицы на безоблачном небе появился клин приближающихся самолетов. «Наверно, с аэродрома по тревоге поднялись», – мелькнула у меня догадка. Красиво летят – молча любовался я, глядя, как приближается стройный клин из более чем двух десятков самолетов. Почти одновременно в гул моторов влились звуки далеких разрывов и стали видны отрывающиеся от самолетов черные точки. Кувыркаясь, самолеты, набирая скорость, с воем неслись на дома нашей улицы, а за ними, быстро приближаясь, вздымались багрово-черные взрывы. Бомбы!

Увиденное, будто током, обожгло меня. Лихорадочно оглядевшись вокруг, я увидел, что деваться мне некуда, пришлось стремглав броситься в подворотню студии, около которой только что снимал. Инстинктивно я прижался к каменной стене, чувствуя, как она вздрагивает от разрывов. Голова гудела от невообразимого грохота. Рот и горло наполнились едкой горечью взрывных газов и пыли, в ушах ядовито звенело.

Я огляделся вокруг: оседала пелена газа и пыли, в нескольких шагах от меня в стене, к которой я прижимался, зиял огромный пролом. Его разворотил взрыв бомбы, угодившей в крышу и пробившей перекрытия и все этажи дома партактива. Взрывом из фундамента вырвало каменную глыбу и кинуло наискосок в простенок нашей лаборатории, размещавшейся напротив на первом этаже. В огромный пролом можно было въехать на грузовике.

Во дворе студии и на мостовой улицы лежали занесенные взрывной волной метровые березовые поленья, видимо, заготовленные на зиму для котельной. Пытаясь унять непослушную дрожь, я вглядывался в черные провалы окон домов, еще несколько минут назад ярко блестевших отражениями солнца в стеклах.

– Гады! Что наделали! – не сдерживаясь, ругался я.– Это надо обязательно снять.

Я продолжил снимать улицу и дома, которые еще несколько минут назад были мирными...

Теперь из окон домов вырывались языки пламени и дыма, каменная мостовая была в воронках от взрывов и покрыта красными крошками кирпича, похожими на сгустки крови. Телеграфные столбы лежали на земле со спутанными обрывками проводов.

Неожиданно я почувствовал, как кто-то схватил меня за ворот гимнастерки.

– Ты что, сволочь, снимаешь? А ну, предъяви документы!

Передо мной, уже без каски, стоял тот самый милиционер, которым я так любовался, снимая мирную панораму улиц города. Белая рубашка на нем была вся в пыли и гари. Он был бледен, рука с наганом, направленным на меня, дрожала. Я опешил и был не в силах выговорить ни слова. Одной рукой он вцепился в ворот моей гимнастерки, другой тыкал в грудь наганом, держа палец на курке.

– Нас бомбят, а ты снимаешь, – хрипло орал он на меня срывающимся голосом. – Документы давай, гадина.

Непослушными пальцами я с трудом вытащил из кармана удостоверение и разрешение на съемки. Внимательно оглядев меня, сверив с фотографией на удостоверении, он опустил наган.

– Я думал, ты диверсант фашистский, – прерывисто дыша, сказал он. – А ты наш, советский! А для чего снимаешь? Кому это нужно? Совесть у тебя есть?

В голосе милиционера звучали неподдельное возмущение и горечь. Возвращая мне документы, он твердо предупредил, что если еще раз увидит, то не посмотрит, что наш: оправит, куда следует, там проверят.

Меня поразило, как по-разному мы понимали значение этой киносъемки. Было над чем задуматься. Откуда-то сверху снова послышались гул самолетов и вой бомб, все вокруг загрохотало, задрожала земля.

Появилась новая волна фашистских самолетов, посыпались зажигательные бомбы. Пламя пожаров разрослось во всю ширь улицы, трудно становилось дышать, жара становилась невыносимой. Высоко в небе одинокие наши истребители – «Ишаки», так мы их позже прозвали за медлительность из-за маломощных моторов, не позволявших развить большую скорость, отчаянно гонялись за стаей вражеских бомбардировщиков, не в силах справиться с ними. Было до слез обидно, когда по существу безнаказанно, сбросив свой смертоносный груз, фашистские «Юнкерсы» набирали скорость и уходили от наших истребителей невредимыми.

В перерывах между налетами люди, спасаясь от огня и бомб, бросали обжитые квартиры и уходили с детьми, нагрузив на себя самое необходимое. Бежали подальше от города, от нависшей опасности.

Вокруг студии кинохроники полыхали пожары, огонь вот-вот мог обрушиться на нее, надо было что-то предпринимать самим без указаний руководства. Прежде всего, необходимо было спасать аппаратуру и пленку, хранившуюся в кабинах операторов. Нужна была машина, чтобы вывезти все, что можно, подальше от центра, на окраину города, если удастся, хотя бы в общежитие студии в деревянный одноэтажный дом. Там жила часть наших работников и были кое-какие кладовки, куда можно было временно сложить то, что еще можно спасти.

Двор студии был пуст, только в дальнем углу одиноко торчала на колодках принадлежавшая мне горбатенькая трофейная легковая малолитражка «Форд-Эйфель», поставленная на консервацию на время моей длительной командировки в Беловежскую пущу. С помощью Миши Колпина, не отходившего теперь от меня, нам удалось в перерывах между налетами вражеской авиации, наскоро, привести машину в рабочее состояние.

Через сквозной проход в набитой до отказа машине нам удалось выбраться на соседнюю улицу к скверу и потом по набережные реки через чудом уцелевший мост и разрушенные улочки добраться к студийному общежитию. К нашему удивлению, там уже оказались все, кто успел раньше нас выбраться со студии в грузовой машине, набитой вещами. В этой машине приехали и члены семей зам. директора студии Гольдина и завгара Валенто с детьми. Был там режиссер Василий Будилович, прибывший к нам из Москвы для работы на студии, оператор Миша Беров с семьей, ассистент оператора Володя Китас и водитель полуторки Азов. Они были удивлены, увидев нас, и все спрашивали, как нам удалось выбраться из горящего центра. Даже с окраины центр города выглядел огромным костром с факелами домов на сотни метров в высоту. Глядя на горящий город, казалось: никто не сможет уцелеть в этом Аду.

Щемило сердце. Как же там мои жена, дети, мать? Наступала ночь. Стихли перестрелка и грохот взрывов, только огненные сполохи и гул огня продолжали свирепствовать в тревожных сумерках. Теперь стало возможным попытаться найти дорогу к своему дому, чтобы вывезти свою семью, ведь с рассветом фашистская авиация снова обрушится на уцелевшие дома. Осторожно двигаясь, не включая фар, с трудом, в полутьме объезжая воронки и завалы, только под утро смог добраться до своего дома.

Жену и детей я нашел в старинном каменном погребе, где они вместе с жителями соседних квартир укрывались от налетов вражеской авиации. Жена притащила из дома завязанные в простыни пеленки, еду для детей и необходимые теплые вещи. Мы быстро погрузились в машину. Близился рассвет. Вот-вот должны появиться вражеские самолеты, и так хотелось успеть к этому времени уехать подальше от пожарищ, но, как назло, когда мы подъезжали к перекрестку с Долгобродской улицей, что-то заело в коробке скоростей, и мотор машины заглох. Пока я возился, пытаясь наладить машину, в воздухе снова загудело, и появились вражеские самолеты. Редкие прохожие, спешившие выбраться из центра города на окраину, в леса, вынуждены были броситься врассыпную, под защиту стен оставшихся домов.

В эти мгновения я заметил выбежавшего из-за угла Дома специалистов на перекресток нашего звукооператора Володю Синякова, с которым мне довелось работать над многими своими фильмами. С пронзительным воем к земле приближались фугасные бомбы. Володя вскочил в ближайший подъезд, и почти тотчас в окнах над ним полыхнуло багровое пламя взрыва. «Все... Убило Володю», – будто огнем, обожгло сознание.

Уже потом, в сорок четвертом, когда наши войска освободили Минск, мне удалось узнать кое-что о судьбе Володи.

Знакомые партизанские связные, не раз пробиравшиеся в оккупированный гитлеровцами город Минск, рассказали мне, что в ту памятную мне бомбежку Володя чудом остался жив. Но ему не удалось выбраться из города. Через знакомого аптекаря он устроился на работу провизором и позже, связавшись с партизанами, помогал им медикаментами, перевязочными материалами и медицинскими инструментами. Погиб он от рук фашистских палачей, выследивших его. Погиб, как боец и герой, не уронив чести!

***

Тогда же, застряв со своей малолитражкой у перекрестка, оглохший от грохота, я с ужасом смотрел на расколовшуюся стену дома и спохватился только тогда, когда низко над землей пронеслись самолеты и я, в недолгой тишине, услышал детский плач и стенания жены, пытавшейся накормить наших детей. «Сейчас опять прилетят», – мелькнуло в моем сознании, – надо скорей убираться отсюда, здесь слишком открытое место».

Где только у меня взялась сила?! Упершись ногами о камни мостовой, я все же смог столкнуть машину с места, и она покатилась. Набрав скорость, она сама завелась! И я, вскочив на переднее сидение, нажал на педаль акселератора, и высокооборотистый мотор взревел. Мы быстро проскочили развилку улиц возле Комаровского рынка. Затем, свернув на боковую улочку, добрались до студийного общежития, где нас уже отчаялись дождаться.

Дневные бомбежки изнуряли, следуя одна за другой. Посоветовавшись, мы решили отправить наши семьи в Москву на Центральную студию кинохроники (ЦСДФ), рассчитывая просить наших московских коллег и друзей приютить их, а самим вернуться в Минск, чтобы снимать боевые действия. Указаний сверху мы так и не дождались. Мы погрузили всех оказавшихся на месте в две стоящие во дворе студийные машины, и стали проверять, все ли на месте.

Не досчитались только Володи Цеслюка. Встревоженные, все стали его искать, проверяя комнаты общежития и сарай, но его нигде не было. И лишь через несколько дней, когда наша группа оказалась в районе Смоленска (об этом он рассказал сам, но позже), выяснилось, что он, не выдержав напряжения бесконечных бомбежек, сбежал из Минска, вскочив в кузов случайной машины. Так он оказался на шоссе, а затем на попутных машинах смог добраться до контрольного пункта, но там задержали, не поверив его документам. Из корреспондентского пункта в Гродно, где работал в то время, в первый день войны он выбирался в модном заграничном плаще и шляпе.

В западных областях Белоруссии, у границы с Польшей, так одевались многие местные жители, и он, модник, даже в Минске выглядел, как иностранец, и не удивительно, что его вид в эти тревожные дни начала войны вызывал подозрение и недоверие. Только свидетельства знавших его как оператора кинохроники «ответственных работников», пробиравшихся, как и мы, в Москву и проходивших в это время проверку на контрольном пункте, помогли ему уцелеть в той сложной и напряженной обстановке.

***

Водитель Азов сел за руль крытой полуторки, а мне пришлось сесть за руль директорской «Эмки», свою маловместительную малолитражку я решил оставить в Минске. Так, к ночи мы, проехав полевыми дорогами более пятидесяти километров, с трудом добрались до станции Смолевичи. На рассвете, упросив стрелочника остановить товарный поезд, шедший в сторону Москвы, погрузили всех наших женщин и детей в набитые беженцами товарные вагоны. Подсаживая их, уже на ходу я еще раз успел им сказать, что при любых обстоятельствах мы будем устанавливать с ними связь через Центральную студию документальных фильмов в Москве.

На душе было тошно и болело сердце: оно будто бы уже знало, что с женой и детьми я никогда больше не увижусь. Вдали прозвучали тревожные гудки уходящего поезда. Машинист спешил быстрее и подальше убраться от Минска, над которым висели мрачные тучи дыма горящего города.

Теперь нас оставалось одиннадцать человек, кофры со съемочной техникой и кинопленкой. Мы свободно могли уместиться в одной полуторке, и в этом была острая необходимость, так как в баках наших машин оставалось мало бензина. Мы приняли решение слить весь бензин в полуторку, а директорскую «Эмку» оставить временно под расписку в Смолевичском райкоме партии.

Тяжело было сознавать, что мы опять возвращаемся в огненное пекло, из которого с таким трудом недавно выбрались. Что же нас ждет там впереди?

То, что осталось от недавно цветущего города, представляло теперь ужасающее зрелище: дома, сгоревшие дотла, тлеющие развалины, местами то тут, то там виднелись обгоревшие трупы людей, и среди этого кошмара бродили, жалобно мяукая, обезумевшие голодные кошки. Никто не тушил пожары, и совсем не было видно людей. Здание студии полыхало багровым пламенем. Горела фильмотека, где хранились наши фильмы и киножурналы, и вместе с ней склад республиканского фонда кинопроката. Над хранилищем взлетали, взрываясь в воздухе огненными фейерверками, коробки с кинопленкой. Жаркое пламя полыхало во всю ширину улицы и обжигало за добрую сотню метров так, что следовало бросить всякую надежду пробиться ближе и что-либо еще пытаться спасти. Растерзанный город остался один на один с бедой! Высшее руководство, как выяснилось гораздо позже, спешно бежало, даже не проинформировав население о стремительно приближавшейся линии фронта. В уцелевших еще нескольких зданиях государственных учреждений, как и на улицах, людей уже не было. Ни одной души…

И тогда пришло верное, хотя и вынужденное решение: как-то добираться до Москвы, в наш Главк и на Центральную студию кинохроники – это решение определило дальнейшую мою судьбу и моих коллег, ставших фронтовыми кинооператорами…

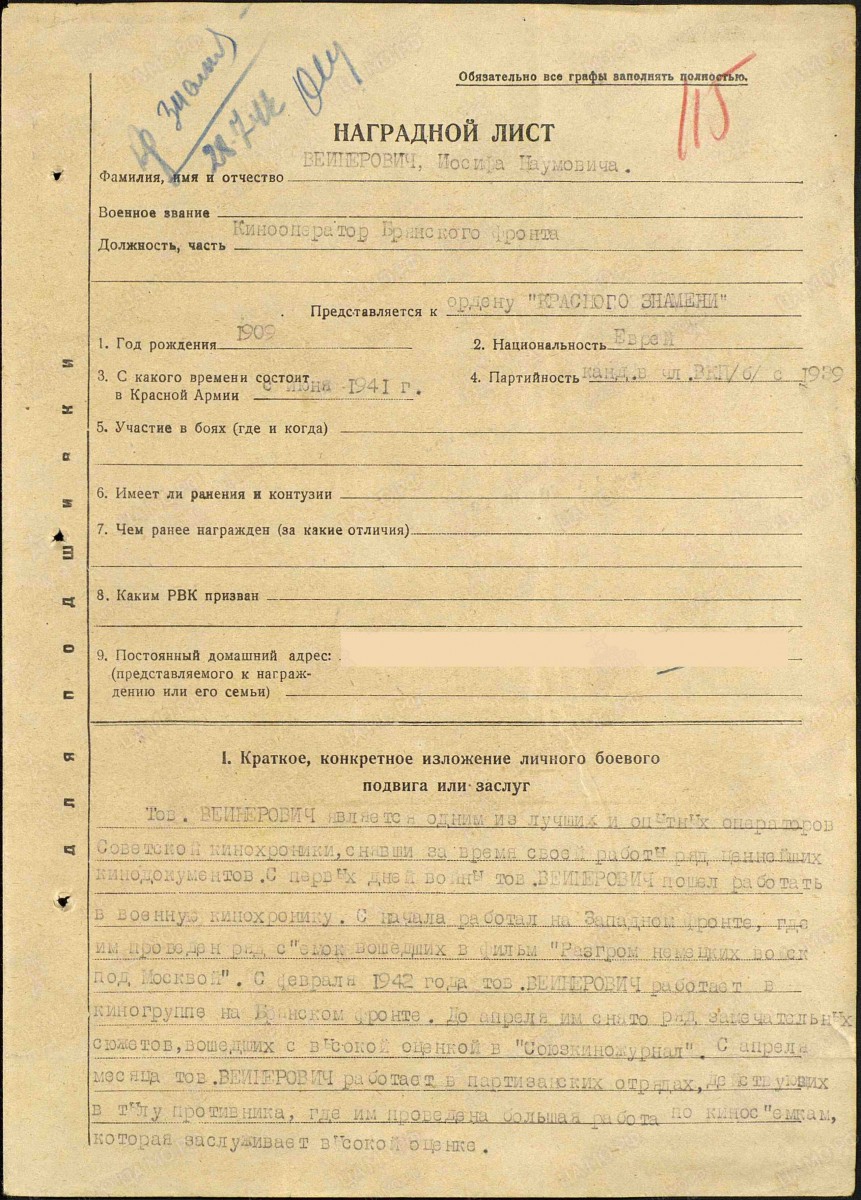

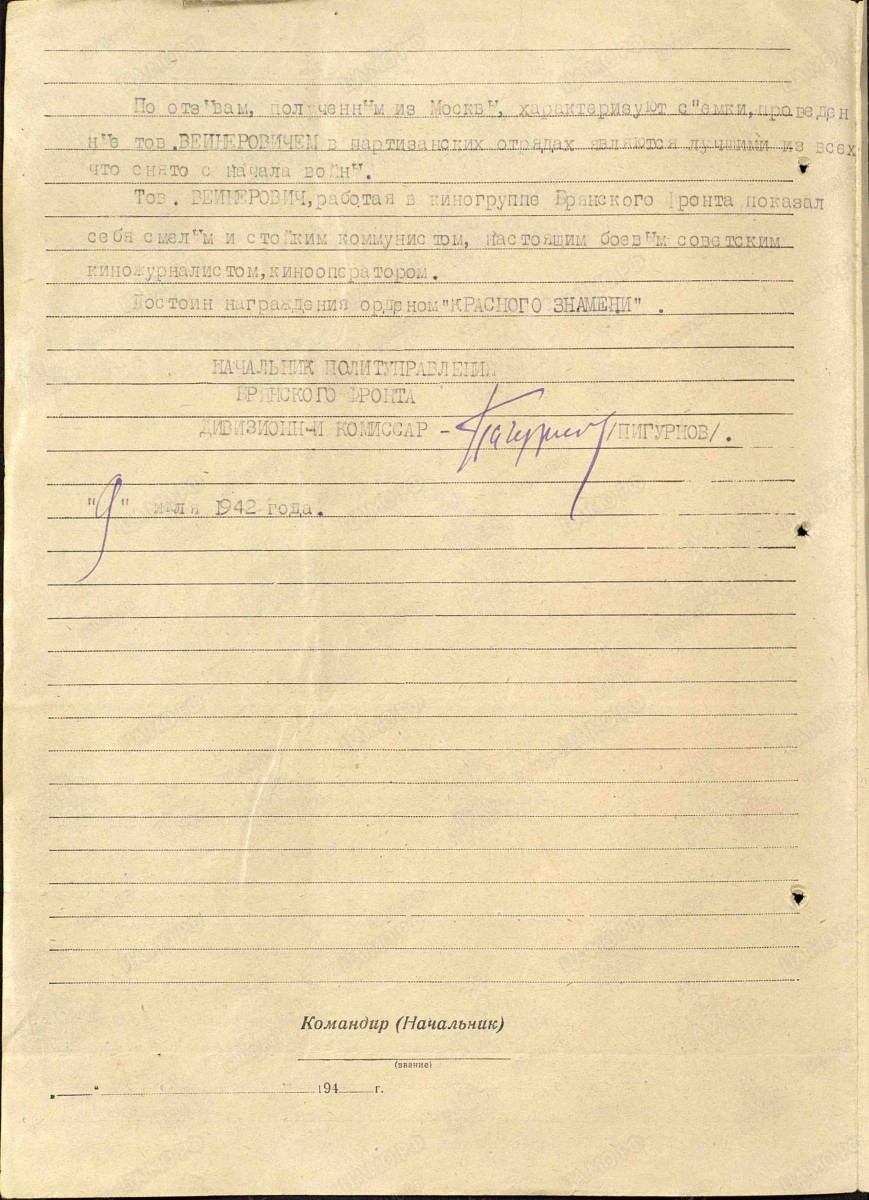

В годы Отечественной войны 1941–1945 годов я был фронтовым кинооператором. Первые кинокадры этой всемирной трагедии снял в дни начала фашистского нашествия. Затем на ЦСДФ участвовал в съемках первого полнометражного фильма об обороне столицы СССР «Наша Москва», «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» и других. В апреле 1942 года я был заброшен на парашюте в Брянские леса, где тогда действовало крупное партизанское соединение Героя Советского Союза Д.В. Емлютина. На южной окраине этих лесов отважно сражались партизаны под командованием дважды Героя Советского Союза Сидора Артемьевича Ковпака.

Мне довелось участвовать в боевых действиях и снимать в этих партизанских соединениях, многое из снятого вошло в фильмы «В тылу врага», «Народные мстители», «Битва за нашу Советскую Украину» и другие.

В третий раз, в 1943 году, я был заброшен в тыл врага к партизанам Белоруссии, в соединение Героев Советского Союза Железняка (Титкова) и Лобанка. Там вместе со своими коллегами я снимал в тяжелые дни блокады в Бегомльско-Борисовской и Полоцко-Лепельской партизанских зонах, когда десятки тысяч фашистских карателей пытались уничтожить партизан и мирных жителей. Большинство отснятого материала благополучно дошло до ЦСДФ в Москву, вместе с монтажными листами и законспирированными комментариями, которые были, на случай перехвата противником, обозначены условными знаками, что давало возможность затем восстановить героев событий и точные сведения о местах боев, отдельные сведения о тех событиях, сделанные по свежим впечатлениям. Они публиковались в нашей печати и за рубежом по связям Совинформбюро.

За кадром фильмов почти всегда остаются сама работа и чувства фронтовых операторов, которые, снимая документально-историческую кинолетопись Отечественной войны, не щадя здоровья, а часто и своей жизни, стремились показать миру подвиг народа, чтобы он остался в памяти наших потомков.

Вместо послесловия

Источник: Автор - Лев СЛОБИН; сайт www.mishpoha.org: дата публикации неизвестна.

Жена и дети И. Вейнеровича были вынуждены остаться на оккупированной территории. Я знал, что фронтовой кинооператор Михаил Беров сообщил коллеге об их гибели в Минске. Но судьба оказалась благосклонной к сыну Иосифа Наумовича.

Дочь И. Вейнеровича от второго брака Ирина Иосифовна показала мне записи отца, которые я привожу без сокращений.

«…Во время пребывания в партизанских соединениях Белоруссии ничего нового о сыне мне не удалось узнать. В тех условиях связь с Минском осуществлялась с большим трудом. Зато в освобожденном городе в сорок четвертом мне повезло. Я встретил мою довоенную соседку по дому: врача, которой в первые дни войны не удалось эвакуироваться. Ей пришлось продолжать работу в оккупированном городе. В ее ведении находился и детский дом, в который устроили моего сынишку. Она хорошо знала его и сообщила мне, что он числился в детдоме как Кольцов Борис Викторович, сын погибшего литератора. Настоящим осталось только имя – Борис.

Журналист Виктор Кольцов был моим родственником, некоторое время он жил вместе с нами, и сынишка хорошо его знал.

Вскоре после этого часть детей, в том числе и Бориса, немцы, отобрав, отправили в Литву, как якобы обрусевших детей «фольксдойче». Больше доктор не видела моего сына и ничего не знала о его дальнейшей судьбе…

Мои поиски в Литве после ее освобождения нашими войскам тоже не дали результатов. Я только еще раз столкнулся с трагической судьбой сотен других таких же малолетних детей, которых фашисты привезли из Минска в Вильнюс и уничтожили, закопав многих живыми в ров.

Не дали результатов и розыски сына по новой и старой фамилии через специальные комиссии, существовавшие в то время для этой цели.

На Минском вокзале я встречал каждый эшелон с детьми, шедший из Германии, когда закончилась война. Всматривался пристально в изможденные лица ребят, надеясь увидеть и узнать своего сына, но все было безрезультатно.

Я уже стал терять надежду, когда однажды, в конце октября 45-го года, на рассвете меня разбудил стук в окно. Сквозь промерзшее стекло и пелену снега я с трудом различил столпившихся во дворе вокруг какого-то мальчика с ранцем за спиной соседей. Мальчик худенький, он без шапки стоял, съежившись, на снегу. Соседи что-то кричали и жестикулировали.

Мелькнула догадка – Борис. Сердце дрогнуло, и я выскочил во двор. Это был он, сын… Подросший и неузнаваемый, худенький, с огромными глазами в слезах. Он повис у меня на шее. Потом он уже рассказал мне сам о том, как фашисты расстреляли мать, как обморозил ноги, как жил, опасаясь смерти, в детском доме, как из Литвы их вывезли в Германию и десять мальчишек отдали богатому немцу, как заставляли работать в поле и били палкой за каждое русское слово, как вывезли в Копенгаген, когда подошли наши наступающие части, и распределили по немецким семьям под расписку.

Потом, после Победы, их обнаружили наши офицеры, по списку собрали уцелевших детей и специальным эшелоном отправили на родину. Попав в Минск, сын сбежал из эшелона в надежде найти кого-нибудь из родных. И люди привели его ко мне.

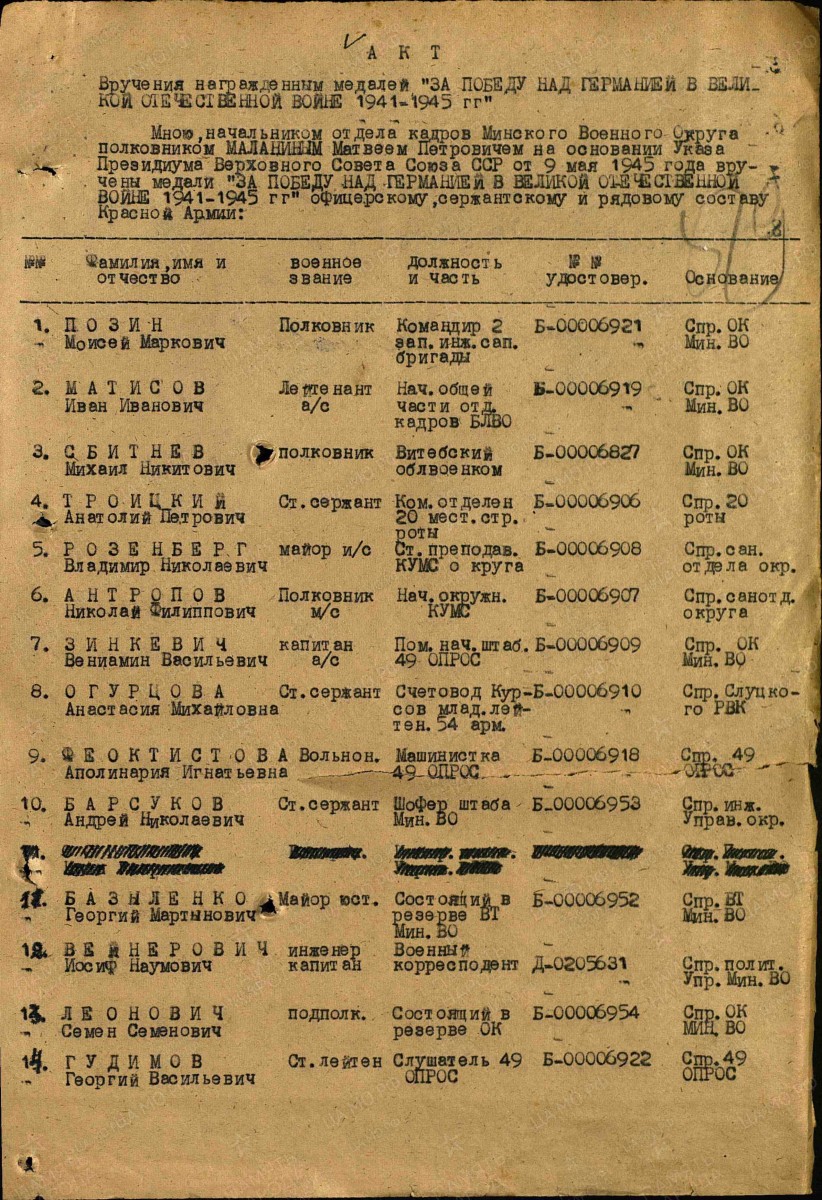

Теперь сын – майор, кадровый офицер нашей армии. Вот, кажется, и все».

***

Представленный читателю материал – это лишь часть задуманной, но не завершенной Иосифом Наумовичем Вейнеровичем книги. Материал был передан мне после смерти моего коллеги – фронтового оператора и кинорежиссера, его младшей дочерью – Коржицкой Татьяной Иосифовной. Она, узнав о моем творческом замысле создать фильм, рассказывающий о страданиях, борьбе и гибели узников Минского гетто, осознавала, как важны для меня свидетельства очевидца первых дней войны.

К сожалению, до сих пор проект так и не получил финансовой поддержки ни со стороны государства, ни стороны фондов или еврейских организаций.