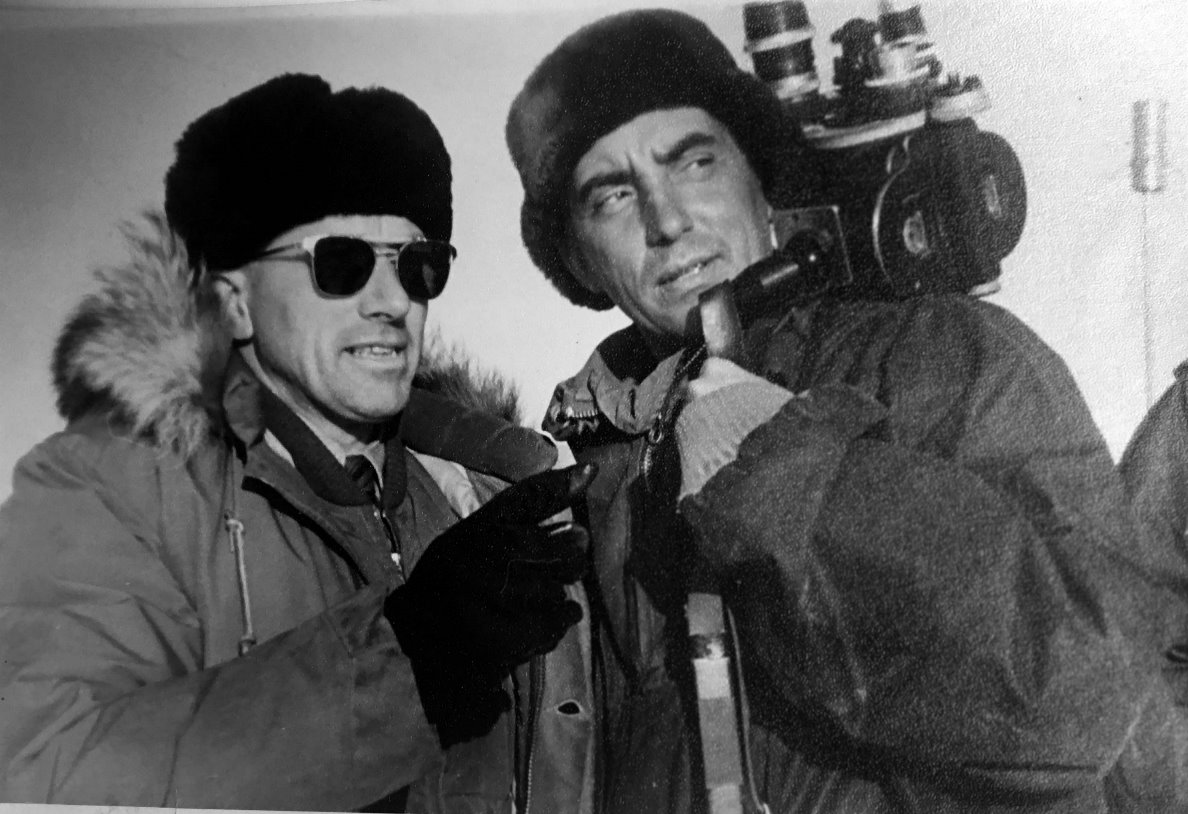

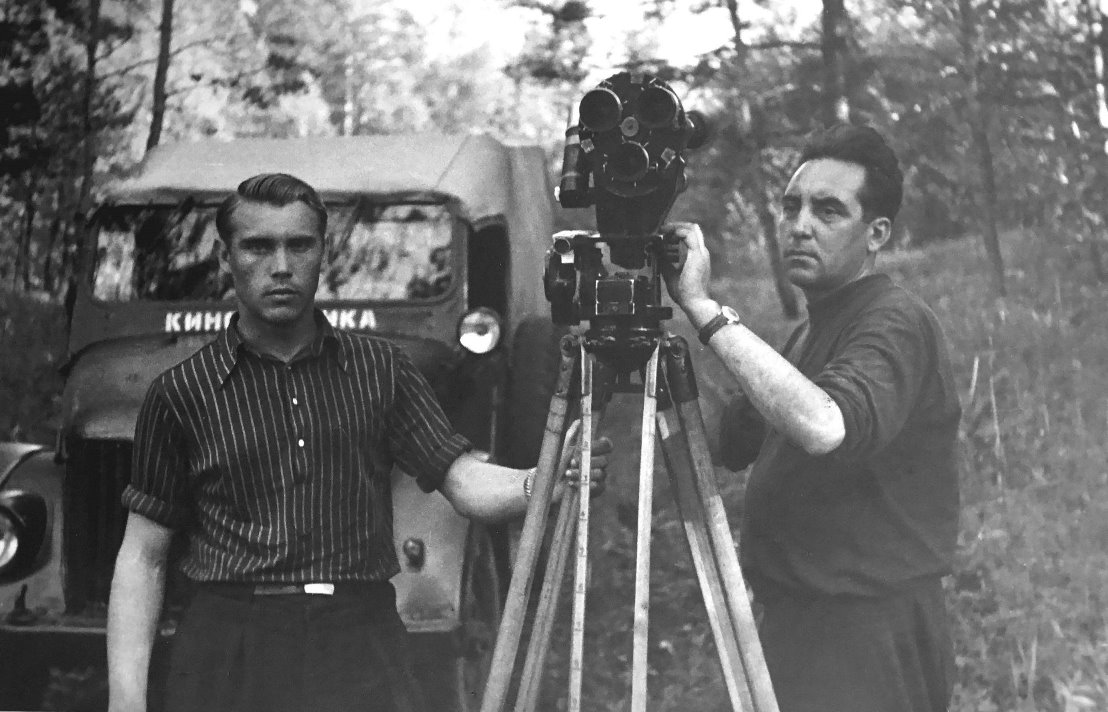

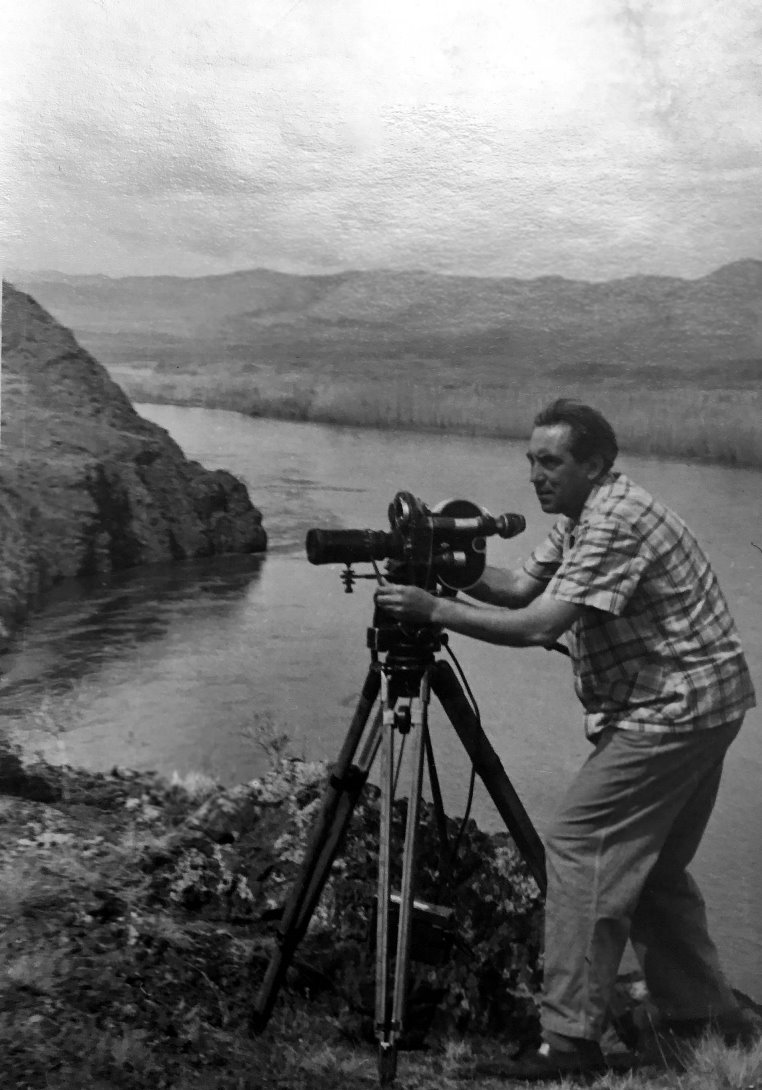

На фото (слева напарво): оператор Николай Шмаков и полярный художник Игорь Рубан.

Игорь Павлович Рубан (12 июня 1912 года, Рузаевка, Пензенская губерния — 1996, Москва) — живописец, график, Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Почётный полярник СССР, член Cоюза журналистов СССР.

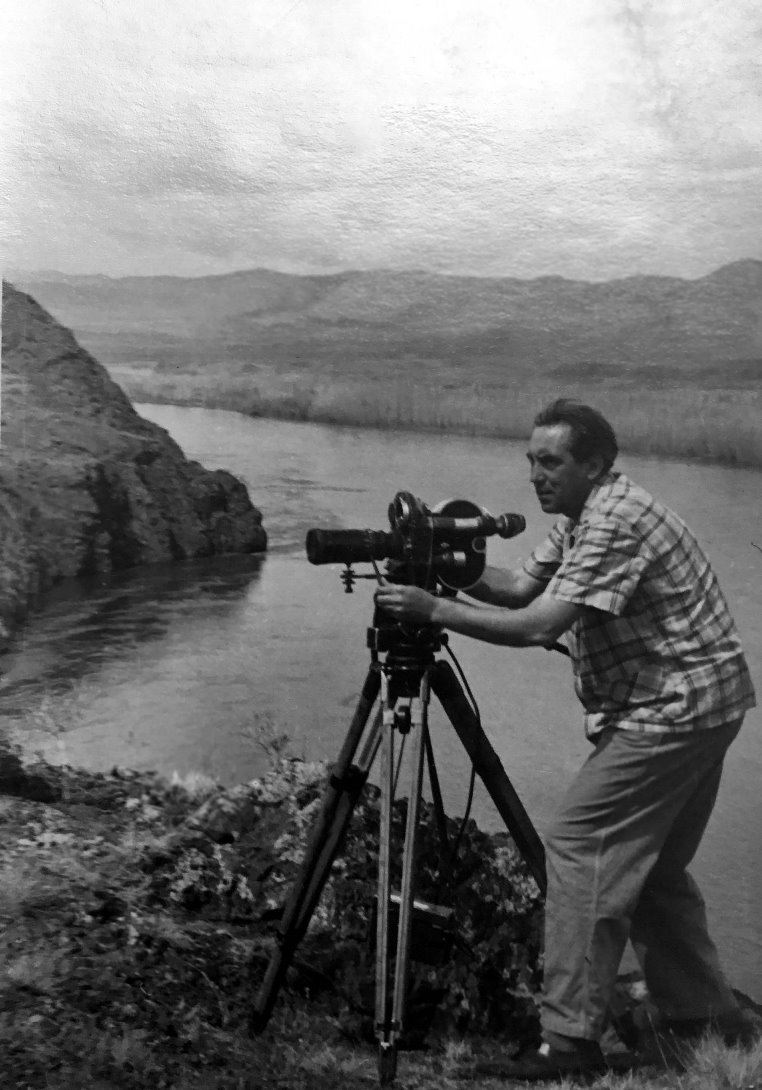

В 1944 году как рядовой участник экспедиции попал в Арктику, где начал работать над полярной темой. Участник арктических экспедиций, ледокольных маршрутов, экспедиций на острова Карского и Баренцева морей, дрейфа станции «СП-4».

В 1955 году Министерство связи СССР предложило художнику сделать почтовые марки с рисунками дрейфующей станции. Всего были выпущены 4 марки с рисунками художника (ЦФА №: 1851—1853, 1893). Издательство Советский художник выпускало открытки с его рисунками.

В 1956 — 1957 годах участвовал во второй континентальной антарктической экспедиции. Наброски, сделанные в ходе поездки на станциях Мирный, Пионерская, Восток и теплоходе «Кооперация», позднее вошли в качестве иллюстраций в книгу Игоря Рубана «Без темных очков». По собранным в плаваниях и поездках этюдам И. Рубан написал семнадцать полотен для аудиторий и кабинетов Географического факультета для главного здания МГУ. В Музее Арктики и Антарктики многие темы экспозиции решаются с помощью его картин, специально написанных для музея.

Рубан И.П. "На подходе к Мирному. «Обь» и «Кооперация» в припае. Антарктида. Из серии "Калининград-Антарктида". 1957 год". Источник: ГОСКАТАЛОГ.РФ (№ 16989255).

Рубан И.П. "На подходе к Мирному. «Обь» и «Кооперация» в припае. Антарктида. Из серии "Калининград-Антарктида". 1957 год". Источник: ГОСКАТАЛОГ.РФ (№ 16989255).

Из книги И.П. Рубана "В глубь Антарктиды"

«С 1955 года, по решению Международного комитета по проведению международного геофизического года, Советский Союз вместе с другими государствами приступил к планомерному выполнению трудной и почетной работы — всестороннему изучению Антарктиды. В начале следующего года первая комплексная антарктическая экспедиция Советского Союза, под руководством М. М. Сомова, высадилась на Барьер Отважных берега Правды в море Дейвиса и организовала полярные станции: Мирный, Пионерская и Оазис Бангера.

Мне довелось быть участником второй континентальной антарктической экспедиции, возглавляемой А. Ф. Трешниковым, в 1956—1957 годах.

Сорок с лишним суток, проведенных в открытом океане, приучили нас, как степных жителей, к простору и дали горизонта.

Однако безграничная ширь ледяного континента поразила нас, как только мы ступили на него. За пределами Мирного оказываешься во власти не вмещающихся в наши представления расстояний.

Каждый день приносит все новые и новые впечатления, убеждая нас, что Антарктида ни с чем не сравнимая страна, с совершенно особой природой. Какими средствами удастся ее показать — это скажет будущее. Пока только можно утверждать, что она обогатит искусство новыми образами и представлениями...»

Рубан И.П. "Впереди санно-тракторного поезда. Антарктида. Из серии "Калининград-Антарктида". 1957 год". Источник: ГОСКАТАЛОГ.РФ (№ 16989266).

Рубан И.П. "Впереди санно-тракторного поезда. Антарктида. Из серии "Калининград-Антарктида". 1957 год". Источник: ГОСКАТАЛОГ.РФ (№ 16989266).

.jpg)

.jpg)

Рубан И.П. "На подходе к Мирному. «Обь» и «Кооперация» в припае. Антарктида. Из серии "Калининград-Антарктида". 1957 год". Источник: ГОСКАТАЛОГ.РФ (№

Рубан И.П. "На подходе к Мирному. «Обь» и «Кооперация» в припае. Антарктида. Из серии "Калининград-Антарктида". 1957 год". Источник: ГОСКАТАЛОГ.РФ (№  Рубан И.П. "Впереди санно-тракторного поезда. Антарктида. Из серии "Калининград-Антарктида". 1957 год". Источник: ГОСКАТАЛОГ.РФ (№

Рубан И.П. "Впереди санно-тракторного поезда. Антарктида. Из серии "Калининград-Антарктида". 1957 год". Источник: ГОСКАТАЛОГ.РФ (№