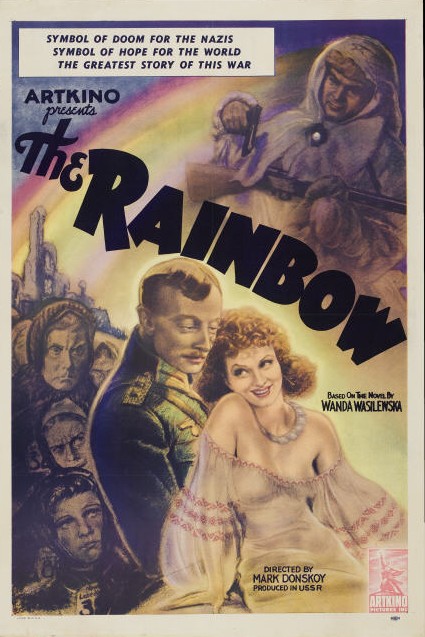

«Радуга» — чёрно-белый художественный фильм режиссёра Марка Донского о Великая Отечественная война, экранизация одноимённой повести Ванды Василевской рассказывает о героической борьбе советских патриотов, жителей украинского села Нова Лебедивка, против гитлеровских оккупантов.

ПРОИЗВОДСТВО: Киевская киностудия, 1943 год

СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА:

Автор сценария Ванда Василевская

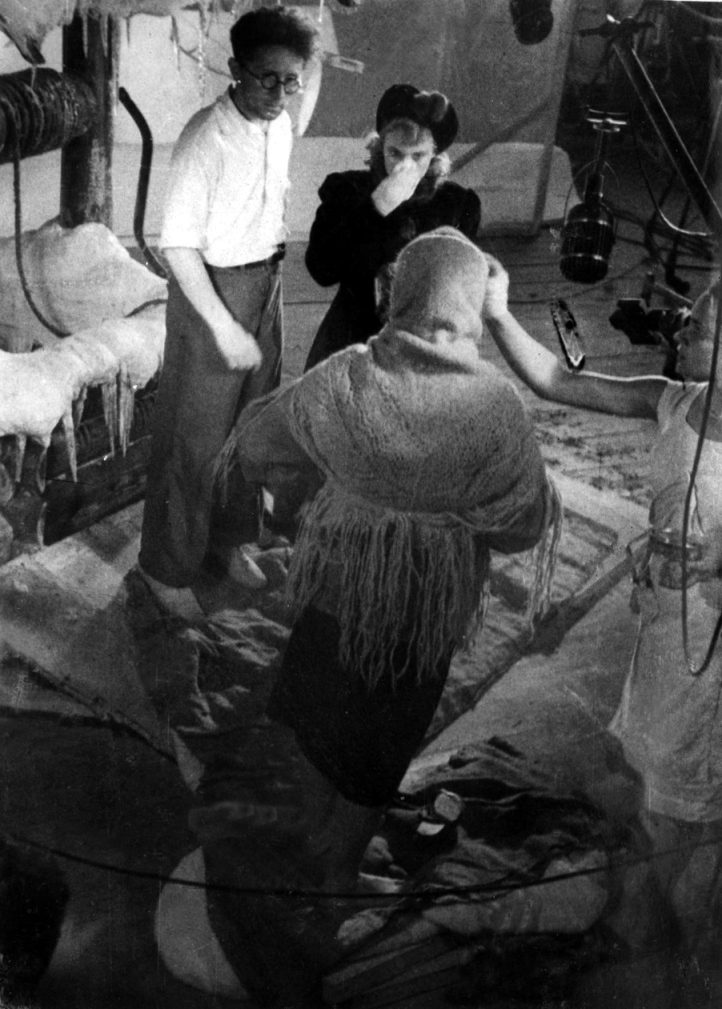

Режиссёр-постановщик Марк Донской

Режиссёр Рафаил Перельштейн

Оператор Борис Монастырский

Художник Валентина Хмелёва

Композитор Лев Шварц

В ролях:

Наталия Ужвий — Олёна Костюк

Елена Тяпкина — Федосья

Валентина Ивашёва — Ольга, учительница

Нина Алисова — Пуся, сестра Ольги, жена лейтенанта Кравченко, любовница коменданта

Антон Дунайский — дед Евдоким Петрович Охапка

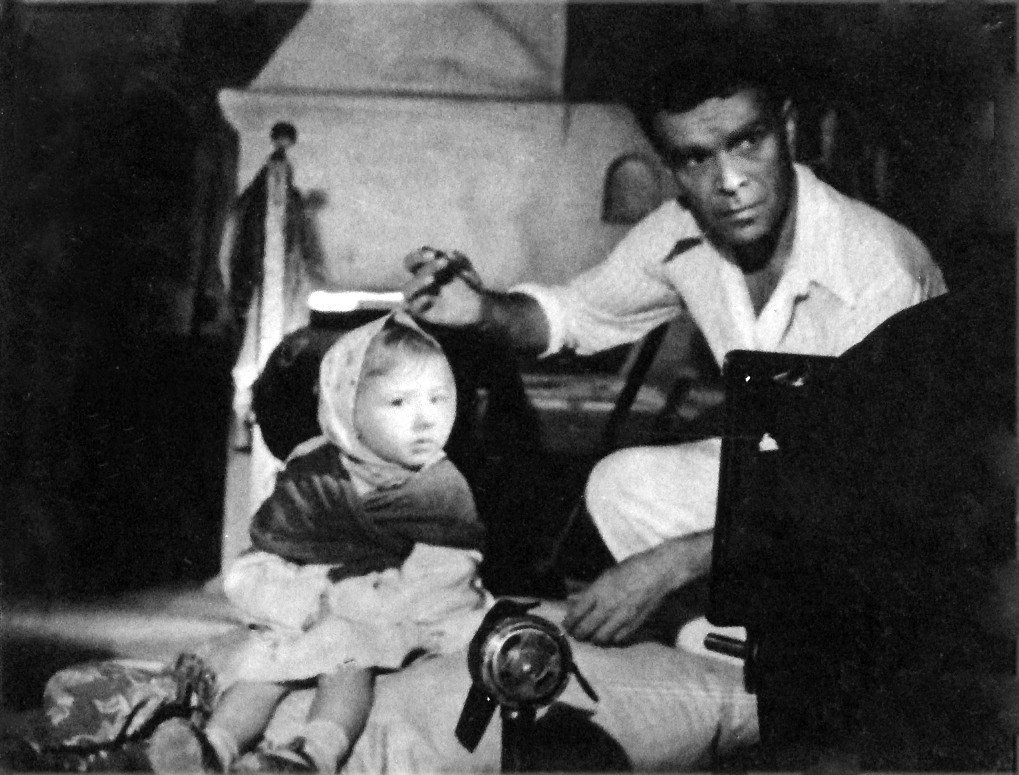

Анна Лисянская — Малючиха

Ганс Клеринг — комендант Курт Вернер

Николай Братерский — староста Петро Гаплик

Владимир Чобур — лейтенант Сергей Кравченко

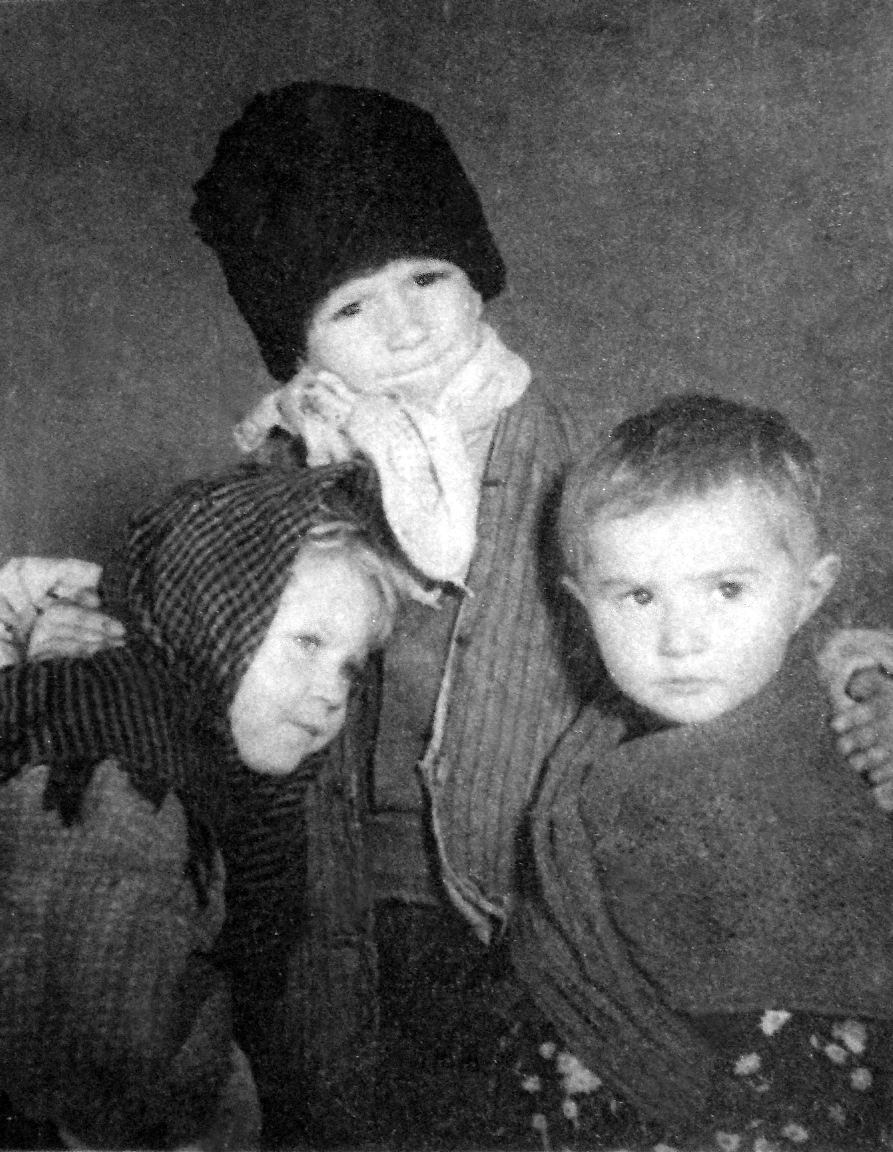

Витя Виноградов — Мишка, сын Малючихи

Алик Летичевский — Сашка, сын Малючихи

Вова Пономарёв — младший сын Малючихи

Эмма Перельштейн — дочь Малючихи

Елизавета Хуторная — Грохачиха

Аполлон Осенев — символический Гитлер

1.jpg)

.jpg)

.jpg)