Вячеслав Орехов. Неотправленное письмо…

В 2022 году исполняется 125 лет со дня рождения художника-примитивиста Ивана Никифорова (1897-1971).

Источник: книга "«Незабытые рассказы сердца». Вячеслав Орехов и его творчество". (Изд. — Москва, 2021 год, 292 стр., 176 илл.; с. 65-69).

С гулким эхом упало в саду яблоко, невольно подумалось: оборвалась чья – то жизнь. С годами (не удивительно) всё чаще посещают мысли о хрупкости и кратковременности жизни.

За окном с утра моросит обычный осенний дождь и по стеклу ползут капли, похожие на слёзы. И мне кажется, что природа грустит по ушедшим людям.

Разве ей не веселей с человеком, каждым человеком? Ведь без него и цветок скоро забудет своё имя и для кого будет сиять его улыбка. Для кого будет журчать ручеёк, будут бежать весёлые облака и светить приветливо солнце? «Великое светило! В чём было бы счастье твоё, не будь у тебя тех, кому ты светишь?» - так говорил Заратустра. Но даже этой всесильной природе не удержать на земле человека, его душа всегда рвётся в запредельное. И как же не грустить природе, если она без конца теряет своих детей, которых вскормила и выпестовала, если с каждым уходящим человеком гаснет целая Вселенная и исчезает каждая неповторимая краска бытия.

А дождь всё течёт слёзными каплями по стеклу, и под его грустный настрой всплывают из памяти дорогие лица, которых уже нет, и с кем свела тебя судьба. Геннадий Шпаликов, Ролан Быков, Иван Никифоров… Никифоров… Иван Михайлович. Михалыч, как обычно называли его знакомые. Чует ли, дорогой Иван Михайлович, твоя бессмертная душа из непостижимого далека, что люди помнят тебя здесь на Земле, что твой след не остыл, что весёлые картинки твои пошли гулять по городам и весям, вызывая у людей добрую улыбку, заставляя их на миг забыть о тяготах жизни.

Светозарное и чарующее твоё искусство лечит людские души трепетной любовью ко всему сущему. Любовью, которая всегда исходила от природной незлобивости твоей натуры.

Я помню, как подолгу разглядывал ты в своих огрубелых от тяжкой физической работы пальцах хрупкую букашку, радуясь и удивляясь по – детски: какие же малюсенькие у неё лапки и какое сердитое выражение её сморщенного личика.

А есть ли у неё душа или хотя бы малюсенькое сердце? Я помню твой полный скорби взгляд, когда бульдозер рушил совсем ещё не дряхлый деревянный дом, чтобы на его месте выросла очередная пятиэтажка (тогда Россия судорожно переселялась из деревни в город). А дом этот был для тебя почти живой, ибо вобрал в себя человеческое тепло обитающих в нём поколений людей. Под безжалостным стальным лемехом этот дом стонал и будто кричал от обиды и боли, а потом встал на дыбы в предсмертной агонии и наконец в изнеможении рухнул, затих навсегда.

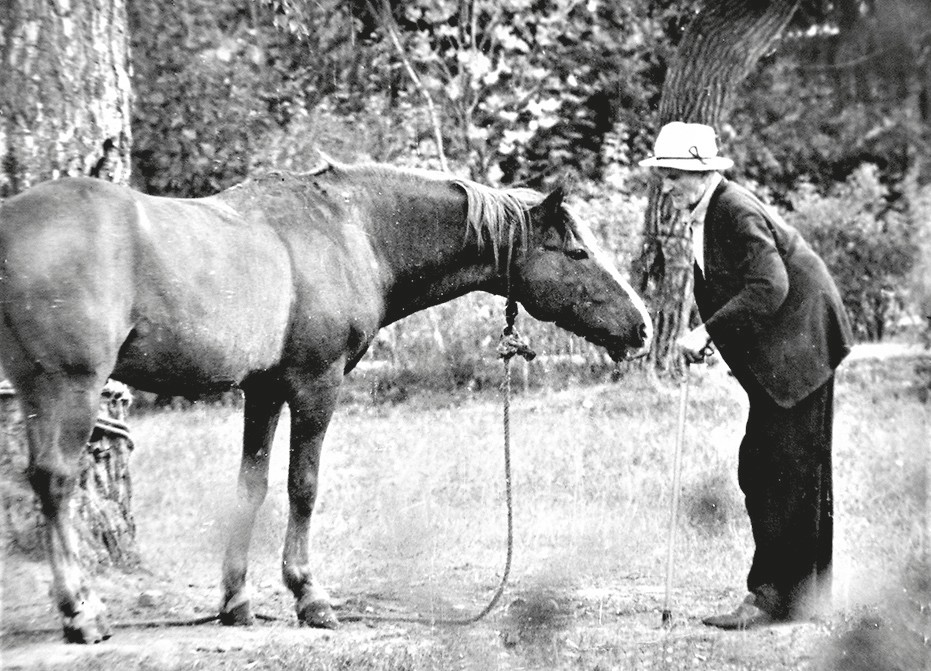

Помню, как по глупой своей молодости, отломил с какого-то куста зелёную ветку, чтобы обить ей пыль со своих ботинок, и встретил немой укор в твоих глазах. «Лучше бы о травку», - сказал ты. А как бездомные собаки сбегались отовсюду покормиться с твоей руки корочками хлеба, которые ты всегда припасал для них в карманах своей телогрейки! Помню и твои душевные беседы с рабочими лошадьми из ближней округи. Ты ведь знал каждую по имени и где они живут. И для них у тебя всегда находилось скромное угощение. Спасибо, незабвенный мой старший

товарищ, за уроки сердечности.

Триумф твой, Иван Михалыч, поставивший тебя в ряд выдающихся наивных художников, начался сразу после твоего ухода в 71-м году. Ты не дожил до своей персональной выставки в Доме литераторов всего несколько месяцев. Её открытие проходило под аккомпанемент фильма Тарковского «Андрей Рублёв», который показывали в соседнем зале. Вряд ли можно назвать это символикой, но всё же, всё же… Символичней скорее то, что выставка твоих акварелей прошла в ЦДЛ следом за Нико Пиросманишвили. Тебя самого стали называть русским Пиросмани. Хотя, я думаю, «Иван Никифоров» звучит не менее благозвучно и достойно. Это доказали многочисленные выставки в Москве, Ленинграде, Туле, Иванове, Выборге, Париже… снова в Москве…

Помню, как на теплоходе, прошедшем в 90-х по волжским городам с акцией «Возрождение России», была и твоя выставка. Участники этой акции – известные литераторы, кинематографисты, философы – поднесли тогда замечательному актёру и человеку Вацлаву Дворжецкому в день его рождения репродукцию твоей «Свадьбы» со своими автографами.

А разве забыть Ленинград восемьдесят девятого? Тогда твоя выставка в музее Достоевского вызвала ажиотаж не меньше, чем выставка знаменитого Малевича, проходившая в то же время в Русском музее. А Париж…

Лишь твоя «Казнь купца Калашникова» была вынесена тогда на афишу Международного праздника наивного искусства.

А как заразительно смеялся и причитал над твоими картинками из народной жизни незабвенный Ролан Быков. С каким восторгом принимали их известные художники без всяких скидок на наив, примитив. «Я поджимаю свой хвост перед этим гением», - сказал однажды известный график Семёнов – Амурский в Доме Художника на Кузнецком. Подобное было и в Доме Архитекторов, и в Доме Кинематографистов, и в Киноцентре, в Большой художественной галерее на ул. Усиевича. Какой волшебный отзыв оставил там актёр Сергей Юрский! И какими тёплыми словами отозвалась о твоём искусстве великая Нонна Мордюкова в своей книге «Не плачь, казачка».

Ах если бы собрать отзывы со всех многочисленных выставок, издать наконец достойный альбом, да ещё напечатать твои рукописные романы, «НЭП», например... Ролан Быков года три не мог расстаться с этой рукописью. Его поразил твой язык, хитросплетение человеческих судеб и потрясающая атмосфера быта. И хотя там не всё было в ладу с орфографией, но зато в ладу с жизнью. Ролан Анатольевич ведь сам глубоко изучал народное искусство, фольклор с тех пор, как сыграл скомороха в «Рублёве». Он даже хотел поставить фильм по роману «НЭП», но болезнь, а потом и смерть не позволили это сделать.

Я помню, Иван Михайлович, как неловко ты чувствовал себя, когда кто-либо называл тебя художником. «Какой из меня художник, на художника учиться надо, а я так, для себя малюю». Тебе было неловко за свою малограмотность, за свои 2 класса церковно - приходской школы, да и за то, что ты, бывший грузчик с железной дороги, осмелился так поздно (в 63 года!) взяться за кисть. Ты боялся этим насмешить людей. Но помнишь, как отвечали тебе учёные художники? «Многие мастерски сумеют передать форму и перспективу, но их искусство часто мертво, а в твоих неправильных картинках всё живёт, всё дышит жизнью». Они говорили, что у тебя врождённый колорит и композиция, и по твоим работам можно писать учебник по живописи. Ты недоверчиво покачивал головой, принимал всё это за шутку. Но это не было шуткой. Хотя шутить и даже озорничать все художники любили. Помнишь их выходку в Челюскинском Доме творчества, куда

тебя пригласил художник Андрушкевич! «Пойдём, Иван Михалыч, натуру рисовать», и ты, ни о чём не подозревая, пошёл. А натура оказалась голой женщиной, и ты не знал, куда девать глаза от стыда. «Какие же они все озорники!» - долго не унимался потом ты.

Меня всегда удивляло, как можно до преклонных лет сохранить в себе такое целомудрие, совестливость и трогательное простодушие. Однажды я принёс тебе томик Лермонтова и попросил сделать иллюстрации к его поэме «Песнь про купца Калашникова». А ты, чтобы не задерживать книгу, старательно переписал от руки не только эту поэму, но и понравившуюся «Боярин Орша»! (Потом и к ней ты нарисовал свои картинки). А рисовал ты всегда, примостившись на кухонном подоконнике, когда домашних не было дома, стыдился усмешки: «Глядите-ка, наш дед в художники записался на старости лет».

Знаменитый французский художник Коро ежедневно молил Бога о том, чтобы Он дал ему возможность вновь посмотреть на мир глазами ребёнка. Да и многие хотят вернуть себе этот непредвзятый взгляд, который бывает лишь у детей да у таких редких исключений, как Никифоров. Не случайно когда-то наши Ларионов и Гончарова, уставшие от холодности всевозможных изощрений «измов», обратились к душевности, сердечности наивной живописи, увидев в ней высокую поэзию жизни. Воистину говорят: где нет наивности, нет искусства…

Я несказанно благодарен судьбе за то, что встретил и близко общался с человеком, под лучистым взглядом которого мир засиял радужными красками…